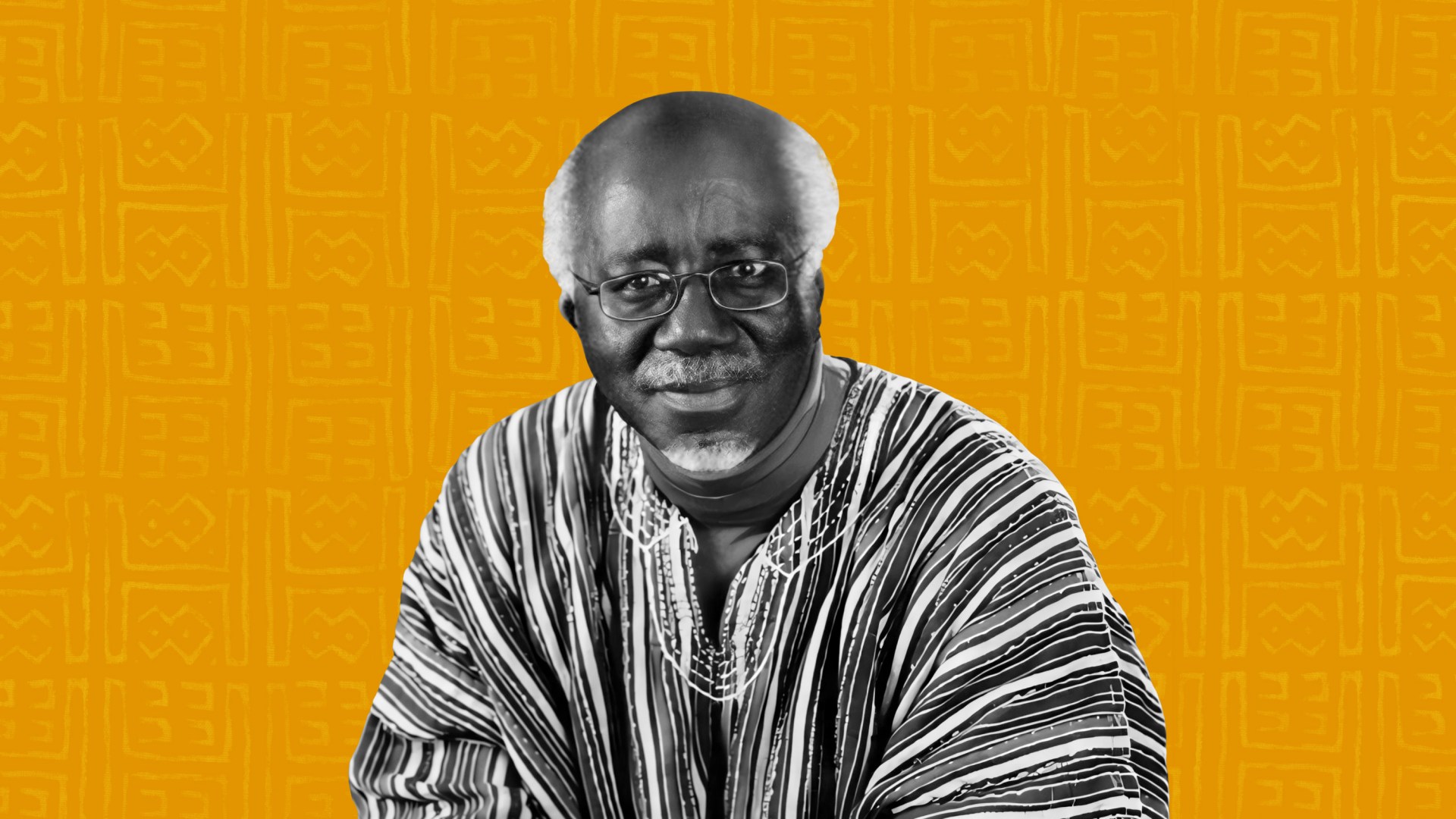

Tony Evans, responsable de longue date d’une mégaéglise de Dallas et auteur de plusieurs best-sellers, a annoncé qu’il se retirait de son ministère en raison d’un péché commis il y a plusieurs années.

« Le fondement de notre ministère a toujours été notre engagement à l’égard de la parole de Dieu en tant que norme suprême et absolue de vérité à laquelle nous devons conformer notre vie », a déclaré le pasteur dans un communiqué publié le 9 juin sur le site internet de son église, l’Oak Cliff Bible Fellowship.

« Lorsque nous manquons à cette norme à cause du péché, nous devons nous repentir et rétablir notre relation avec Dieu. Il y a quelques années, je n’ai pas respecté cette norme. Je suis donc tenu de m’appliquer la même norme biblique de repentance et de restauration que celle que j’ai appliquée aux autres. »

Evans, 74 ans, n’a pas donné de précisions sur ses actes, mais a déclaré qu’ils n’étaient pas de nature criminelle.

« Bien que je n’aie commis aucun crime, j’ai manqué de discernement dans mes actions », a-t-il expliqué. « À la lumière de ces faits, je me retire de mes fonctions pastorales et je me soumets à un processus de guérison et de restauration établi par les anciens. »

Tony Evans, fondateur du ministère d’enseignement biblique chrétien The Urban Alternative, dirige sa communauté depuis plus de 40 ans et diffuse une émission de radio, The Alternative with Tony Evans, sur des centaines de stations à travers le monde.

Une déclaration complémentaire sur le site web de l’église non confessionnelle à prédominance noire indique que le pasteur a annoncé au cours des deux cultes de ce dimanche son retrait de ses fonctions.

« Cette décision difficile a été prise après d’intenses prières et de multiples rencontres avec le Dr Evans et les anciens de l’église », peut-on lire dans l’autre déclaration. « Le Conseil des anciens est tenu de gouverner l’Église conformément aux Écritures. Le Dr Evans et les anciens conviennent que lorsqu’un ancien ou un pasteur ne respecte pas les normes exigeantes de l’Écriture, les anciens ont la responsabilité de rendre des comptes et de préserver l’intégrité de l’Église. »

Le second communiqué indique que le pasteur associé Bobby Gibson et les anciens de l’église fourniront plus de détails sur les étapes à venir concernant la direction intérimaire.

Dans sa déclaration, Evans a affirmé avoir fait part de cette situation à sa famille et aux anciens de l’église qui, a-t-il dit, « m’ont tendrement entouré de leurs bras de grâce ».

Lois, l’épouse d’Evans durant 49 ans, était décédée en 2019. Le pasteur s’est remarié en novembre dernier et l’église a annoncé ce mariage avec Carla Crummie en décembre en la présentant comme « Mme Carla Evans ».

Tony Evans, le premier Afro-Américain à avoir publié une Bible d’étude et un commentaire biblique complet portant son nom, en a appelé bien d’autres à rendre des comptes.

En 2021, dans une interview accordée à Religion News Service, il racontait comment il avait « corrigé » le musicien de gospel Kirk Franklin, qui s’était ensuite excusé pour un enregistrement contenant des obscénités publié par son fils aîné à la suite d’une dispute entre les deux hommes.

Evans a déclaré à l’époque que Franklin « a été à la fois mis face à ses actes et corrigé pour cela. Et cela fait partie de la redevabilité dont tout homme a besoin dans sa vie ». À présent, le pasteur a déclaré à la communauté qu’il entrait lui-même dans une période de « rétablissement et de guérison spirituels ».

« Pendant cette période, je serai un adorateur comme vous », a-t-il déclaré. « Je ne vous ai jamais autant aimé que maintenant, et je fais confiance à Dieu pour me guider à travers cette vallée. »