Qu’est-ce qui rend la foi chrétienne difficile ?

On peut répondre à cette question de nombreuses manières. Votre réponse en dira long non seulement sur vous-même — votre tempérament, votre situation dans la vie, votre esprit et votre cœur — mais aussi sur le contexte dans lequel vous vivez. Les chrétiens de différentes époques et de différents lieux répondraient de manière très différente.

Supposons, par exemple, que vous viviez à Jérusalem quelques décennies après la crucifixion de Jésus. Ce qui rend la foi chrétienne difficile, ce n’est pas la foi en la divinité ou la grande distance qui vous sépare des « temps bibliques ». Vous vivez dans les temps bibliques et tout le monde croit au divin. Non, ce qui rend les choses difficiles, c’est le poids étouffant de la persécution juridique et du rejet par la société. Confesser le nom du Christ complique probablement votre vie de manière tangible : votre famille vous a peut-être renié, votre maître pourrait vous maltraiter et certains de vos amis vous tournent certainement en ridicule. Les autorités, quant à elles, pourraient vous arrêter pour vous interroger s’il leur prend l’idée que vous créez du trouble.

Ou supposons que vous soyez une nonne dans un couvent médiéval. Vous vivrez toute votre vie là, sans jamais vous marier, sans jamais avoir d’enfants, sans jamais avoir de maison à vous. Vous êtes liée à Dieu jusqu’à la mort. En l’occurrence, vous êtes en outre ce que les gens appelleront plus tard une « mystique », bien que ce soit un terme plutôt sec pour désigner des visions que vous vivez souvent comme des souffrances : des aperçus extatiques du feu dévorant qu’est le Seigneur vivant. Qu’est-ce qui rend la foi chrétienne difficile ? Vous ne vous interrogez certainement pas sur l’existence de Dieu. Vous l’avez vu de vos propres yeux. La gloire et la richesse ne sont pas non plus une source de tentation ; votre vie est cachée à l’abri du monde. Mais votre vie n’est pas facile pour autant. La foi reste difficile.

Ou bien imaginez que vous êtes quelqu’un d’autre, encore ailleurs : un prêtre d’une paroisse rurale dans l’Angleterre du début de l’époque moderne. Vous vivez une ère de bouleversements religieux et politiques. La Réforme a lourdement ébranlé les anciens modèles du culte et les désirs d’unité. Sur le continent, les guerres de religion font rage, mais votre charge, terriblement ordinaire, est un village composé de familles d’agriculteurs. Qu’est-ce qui rend la foi chrétienne difficile ici ? Le conflit d’arrière-fond en fait peut-être partie, mais bien plus proche de vous, vous ressentez la routine abrutissante, le quotidien fait de questions de temps qu’il fait, de récoltes, de mariages, de grossesses, de maladies, d’enterrements… L’avent, Noël, le carême, Pâques, année après année. Un perpétuel recommencement.

Si je devais poser la question à mes amis ou à mes étudiants américains aujourd’hui, je pense savoir ce qu’ils répondraient : ce qui rend la foi chrétienne difficile à notre époque, c’est le doute.

Doute sur l’existence de Dieu, sur la résurrection de Jésus, sur les miracles, sur les anges, les démons et les dons du Saint-Esprit, sur les textes bibliques, sur l’histoire qui les sous-tend ou sur l’Église qui nous les transmet, sur la crédibilité de tout cela. Un doute vécu depuis le bord d’un gouffre béant entre « autrefois » et « ici et maintenant » : l’oppression, l’esclavage et la superstition face à la liberté, les droits de l’homme et la science. Devrions-nous vraiment accepter sans réserve la foi de nos ancêtres, alors que nous avons tendance à penser que nous sommes tellement meilleurs qu’eux à tant d’égards ?

Je ne parle pas ici d’athées, d’apostats ou d’« exvangéliques ». Il y a là ce que ressentent de nombreux chrétiens ordinaires. C’est l’eau dans laquelle ils nagent, la lancinante pensée d’arrière-plan dans leur esprit, la source semi-consciente de l’inertie qui les étreint lorsque sonne le réveil le dimanche matin. Les chrétiens occidentaux ne sont pas confrontés aux dangers de l’arène, mais cette pression émotionnelle et intellectuelle est bien réelle. Les doutes s’accumulent.

Le fait que le doute soit à la mode n’arrange rien. Le doute est sexy, et pas seulement dans la culture générale. Je ne compte plus le nombre de fois où un pasteur ou un enseignant chrétien m’a dit que le doute était un signe de maturité spirituelle. La foi dépourvue de doute serait superficielle, une sorte de lune de miel innocente. Le doute serait le revers de la foi, une sorte de compagnon de la fidélité. La présence du doute serait le signe d’un esprit théologique sain, et son absence… Je vous laisse compléter.

Les promoteurs du doute ont tout à fait raison sur deux points importants. Tout d’abord, ils souhaitent disposer d’un espace pour poser des questions honnêtes. Deuxièmement, ils veulent éliminer la stigmatisation du doute.

Ils veulent que l’Église soit un lieu où le doute n’est pas une pathologie, où son expérience n’est pas un échec moral, où le doute produit par les questions et les questions produites par le doute sont accueillis, accompagnés et explorés. Une Église agissant ainsi se démarquerait pour sa culture de l’hospitalité spirituelle. Les croyants ordinaires pourraient dire tout haut ce qui les inquiète vraiment durant leurs heures d’insomnie, au lieu de le taire par peur du jugement ou du rejet.

Nous devrions tous vouloir ces choses. Là où les églises ont commis des erreurs, les pasteurs doivent redresser la barre. Nous ne voulons pas que les enfants et les jeunes pensent que les questions sont mauvaises et encore moins que suivre Jésus signifie croire tout et n’importe quoi.

N’y a-t-il pas cependant des risques à une promotion inconsidérée du doute ? Je vois quatre difficultés potentielles.

Tout d’abord, les pro-doutes universalisent une expérience particulière. Assurément, le doute n’est pas un problème simple que l’on pourrait résoudre par un peu de redynamisation spirituelle. Mais est-ce vraiment la croyance en un Dieu invisible ou en la conception virginale de Jésus qui rend la foi chrétienne difficile pour tout le monde, toujours et partout ? Lisez suffisamment de littérature chrétienne faisant l’éloge du doute et c’est l’impression que vous aurez.

Mais si l’on examine l’histoire de l’Église, comme j’ai tenté plus haut de vous le faire ressentir, il devient évident que ce qui rend la foi chrétienne difficile dépend du contexte. Le fait d’être exposé à la vie et aux écrits d’autres disciples de Christ à travers les siècles, vivant à des époques, dans des lieux et dans des cultures très différents, met nos défis en perspective. Ils sont bien souvent personnels et non généraux ; paroissiaux et non cosmiques. Ils ne sont ni inévitables ni immuables. Le christianisme est bien plus vaste que le monde évangélique traditionnel ou l’Occident sécularisé.

Deuxièmement, les partisans du doute ont tendance à décrire le doute non seulement comme un défi universel, mais aussi comme une caractéristique nécessaire d’une foi mûre. Il y a ici à l’œuvre un mélange de biais de sélection et de classisme : les sceptiques sont généralement des personnes aisées et intellectuelles, titulaires d’un diplôme universitaire et d’un emploi sur ordinateur portable. Rien de tout cela n’est mauvais ; je me reconnais dans ce groupe.

Mais cela ne représente pas tout le monde. Notre expérience de la foi n’est pas universelle. Notre tendance à nous débattre avec le doute n’est pas une composante essentielle de la connaissance de Dieu, un défi que tout chrétien sérieux devrait relever. Il est tout simplement faux de dire que la maturité dans la foi est toujours marquée par le doute. Moïse s’est-il demandé si Dieu était réel ? Paul a-t-il remis en question sa vision du Seigneur ressuscité ? Qu’en est-il de Julienne de Norwich, la religieuse dans la peau de laquelle je vous proposais de vous imaginer plus haut ? La foi simple et confiante de tant de nos aînés spirituels — la classique foi du charbonnier — doit-elle vraiment être « problématisée » avant de mériter notre respect ? La réponse paraît évidente.

Troisièmement, les partisans du doute vont trop loin en faisant du celui-ci une vertu. Le doute n’est pas un péché, mais cela ne veut pas dire qu’il est désirable. Dieu peut l’utiliser à bon escient ; il peut s’agir d’une étape cruciale dans le cheminement d’une personne avec le Christ. Mais il n’est pas nécessaire de le célébrer ou d’en faire l’apologie. En somme, le doute n’appelle ni éloge ni blâme. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une épine dans la chair.

Au mieux, le doute est une échelle à gravir. Mais les échelles ne sont pas une fin en elles-mêmes. Nous les utilisons pour nous rendre quelque part, pour accomplir une tâche. Vivre dans le doute perpétuel, c’est comme s’installer sur une échelle : techniquement possible, mais loin d’être idéal. Si quelqu’un vous recommandait une échelle comme solution à votre besoin de logement, vous remettriez sans doute en question son jugement.

Enfin, les partisans du doute dénaturent ce que sont les questions. Les questions ne sont pas la même chose que les doutes. Thomas d’Aquin a posé des milliers de questions au cours de sa courte vie. Les Confessions d’Augustin en contiennent à elles seules plus de 700. Qu’est-ce qu’un catéchisme, sinon des questions suivies de réponses ? Mais voilà la différence : le doute débute par une perte de confiance ou de crédibilité, ce qui n’est pas le cas des questions. Mes enfants me posent des questions tous les jours, non pas parce qu’ils doutent de moi, mais parce qu’ils me font confiance.

C’est la raison pour laquelle les saints et les mystiques reviennent sans cesse aux questions, y compris des questions qui ne peuvent trouver de réponse dans cette vie. Les questions naissent de notre confiance en Dieu et la renforcent. Les questions font grandir la foi.

Distinguer les questions du doute ne vise pas à faire l’éloge des premières pour à nouveau stigmatiser le second. Il s’agit de préciser aux croyants que si le doute entraîne souvent des questions, les questions n’entraînent pas toujours (ni même généralement) le doute. Il y a là une bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui sont anxieux. Posez vos questions, devrait dire l’Église. Le Seigneur les accueille.

Qu’est-ce qui rend finalement la foi chrétienne difficile ? Existe-t-il une réponse qui s’applique à chacun d’entre nous ? Je crois qu’il y en a une.

Ce qui rend la foi chrétienne difficile, c’est justement la foi, mais dans un sens différent de celui que beaucoup d’entre nous comprennent. Pour trop de chrétiens élevés dans l’Église, la foi est synonyme de certitude mentale et émotionnelle, et la vie chrétienne se définit donc comme le fait de croire aussi fort que possible en des choses difficiles. Dans ce modèle, lorsqu’une question embarrassante pointe le bout de son nez, vous n’avez que deux options : mettez cette question à la porte en « croyant plus fort » ou acceptez que votre foi est trompeuse et abandonnez-la. Avoir la foi dans ce sens signifie que je dois me pousser à croire des choses bizarres que les gens « modernes » d’une époque « scientifique » trouvent incroyables. Si tel est le cas, il n’est pas étonnant que le doute soit attrayant !

Mais la foi chrétienne n’est pas cette préservation désespérée d’une certitude interne. Elle pourrait aussi (et peut-être plutôt) être décrite comme « fidélité ». Avoir la foi, c’est rester fidèle envers Dieu, lui faire confiance et devenir digne de confiance à notre tour. Ce qui est universellement difficile dans le fait d’être chrétien, c’est d’être fidèle au Seigneur, quelles que soient les circonstances.

Que l’on vive en temps de persécution ou seul dans un couvent, à une époque de division et de guerre ou un temps de scepticisme et d’abondance, à l’apogée de la chrétienté médiévale ou sous le régime islamique de l’Iran moderne, l’appel du Christ est exactement le même. En toutes circonstances, le Christ nous invite à prendre notre croix et à le suivre au Calvaire (Lc 9.23). En d’autres termes, nous sommes appelés à mourir.

Nos morts sont parfois littérales, parfois religieuses, parfois sociales, financières ou familiales. Parfois, elles sont tout cela et plus encore (Ga 2.20). Dans tous les cas, malgré des différences de surface, nous portons le même joug. Le Christ nous promet que ce joug est facile, que son fardeau est léger — et il l’est (Mt 11.30). Mais la mort à soi-même qu’il requiert est une crucifixion quotidienne qui prive la chair du pouvoir qu’elle a sur nous.

Le doute peut faire partie de cette lutte. La lutte est réelle, elle dure toute la vie et elle est commune à tous. Ce n’est cependant pas elle qui est au centre. L’essentiel est de savoir où nous allons. L’important est de savoir qui nous suivons. La croix n’est pas notre ultime destination ; la mort ne sera pas la fin (1 Co 15.26, 55–57). Nous ne sommes pas condamnés à lutter, à souffrir et à nous interroger éternellement. Lorsque nous sortirons du tombeau, nous laisserons tout cela derrière nous. Comme des draps mortuaires, les doutes qui nous avaient autrefois assaillis seront abandonnés à terre. Libérés de tout fardeau, nous entrerons dans la vie.

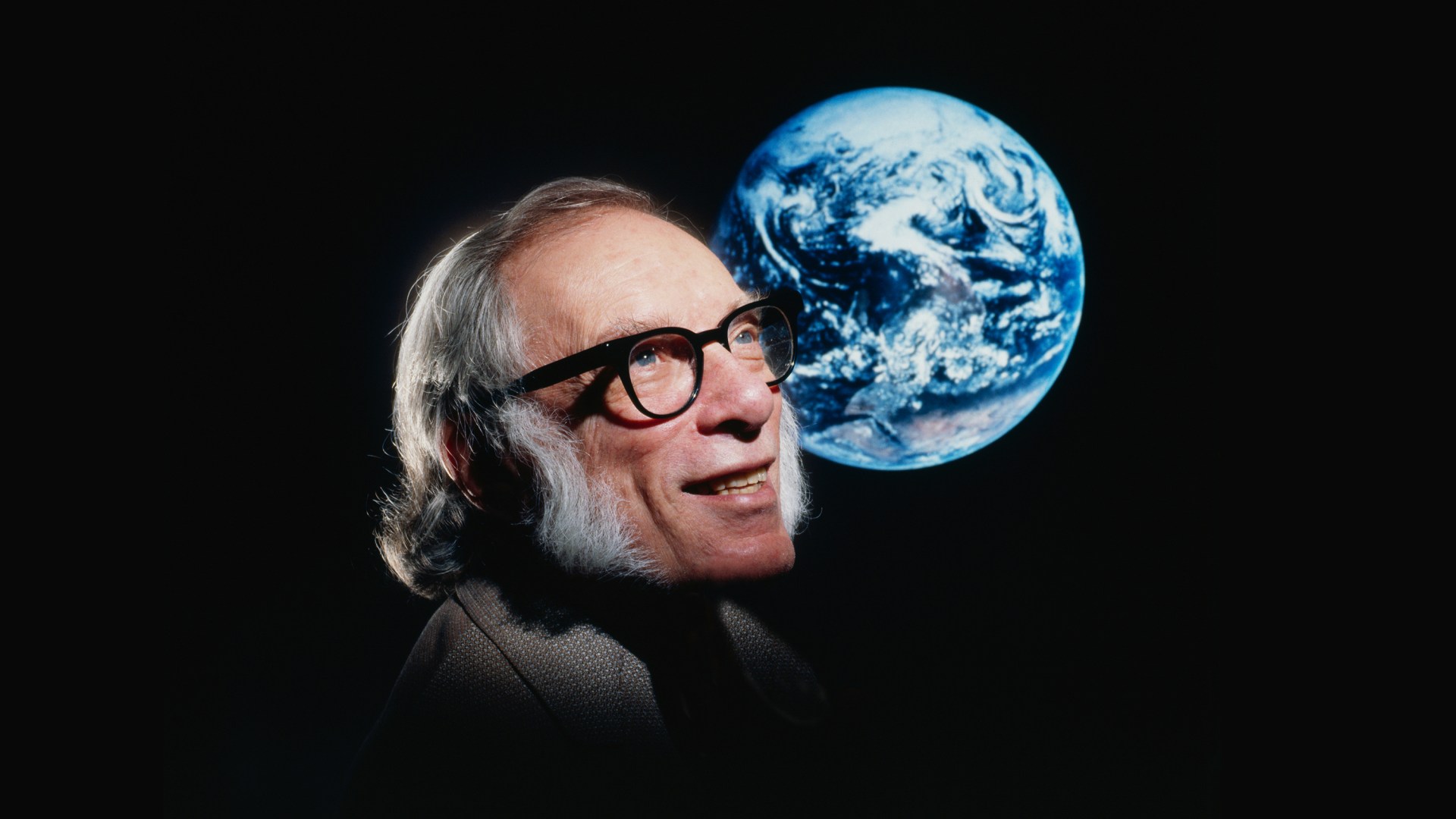

Brad East est professeur associé de théologie à l’Université chrétienne d’Abilene. Il est l’auteur de quatre livres, dont The Church: A Guide to the People of God et Letters to a Future Saint: Foundations of Faith for the Spiritually Hungry.