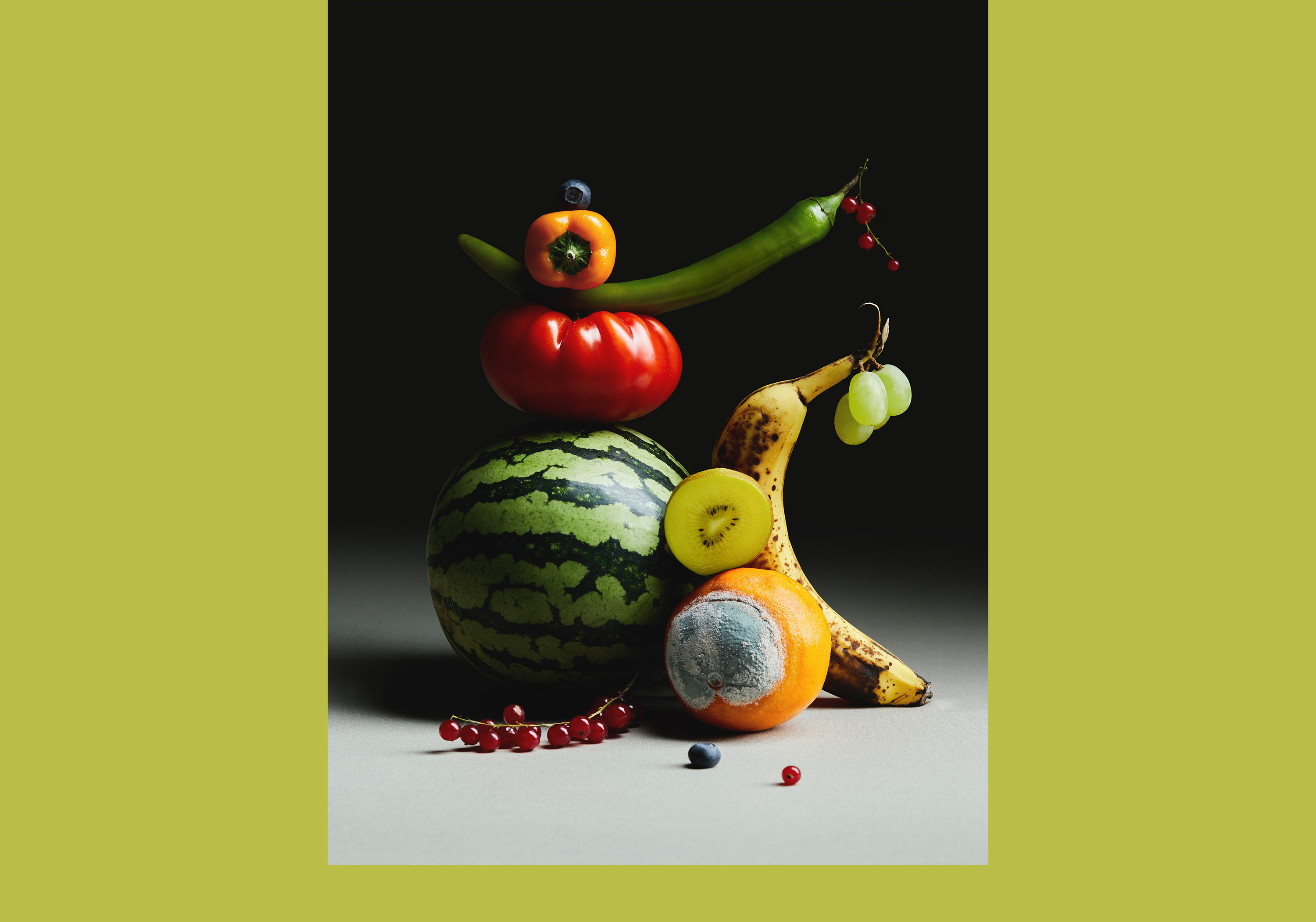

Peignant sous la luminosité changeante du sud de la France, l’artiste Paul Cézanne s’en tenait toujours à une composition simple : une nature morte au bol de fruits. Il avait observé que les fruits variaient sans cesse et qu’à chaque instant, la scène qui s’offrait à lui changeait. Au fil de la journée, les ombres du bol évoluaient au gré des mouvements du soleil dans la pièce. Et le soir venu, la pomme du matin commençait à se flétrir.

Plutôt que d’essayer de figer un moment fugace, de capturer un fruit imaginaire et incorruptible de manière statique, Cézanne s’efforçait de compresser la plénitude du temps et de l’espace en une seule image. Ses peintures n’avaient pas pour objet l’apparence, mais bien l’essence, la recherche de ce qui se cache sous la surface. Sous son pinceau, le fruit est en mouvement et en lumière, en maturation et en devenir. Il se fait écho visible d’une réalité plus profonde.

De même, l’amour de Dieu résiste à toute réduction. Dieu est amour — éternel, extravagant, infini — et celui-ci se manifeste en nous lorsque nous demeurons en Christ. Avec et dans cet amour, qui, en une autre forme de fruit — le fruit de l’Esprit — grandit en nous, nous sommes invités à devenir créateurs.

Le fruit de l’Esprit n’est pas un ensemble de vertus parmi lesquelles on choisit l’une ou l’autre. Le fruit, comme celui de Cézanne, est un tout unique, multiforme et organique. L’Esprit fait grandir en nous quelque chose de tout à fait merveilleux. Il restaure notre désir d’appartenance et de devenir, notre soif d’être aimés et connus, notre aspiration à être de bons intendants et à vivre rassasiés. Il fait de nous des êtres renouvelés dans notre humanité rachetée.

Dans notre vie d’artiste (Mako) et d’avocate (Haejin), nous sommes sans cesse interpellés et en réflexion par rapport à la relation entre le fruit de l’Esprit et la beauté et la justice et l’interaction entre celles-ci.

WikiMedia Commons

WikiMedia CommonsEt c’est au cœur de notre travail que nous avons découvert que beauté et justice sont un débordement de l’amour de Dieu. En cela, elles sont cruciales pour la mission de l’Église d’annoncer la nouvelle création.

La beauté et la justice nous enseignent comment être des serviteurs de l’amour de Dieu dans le désert, des personnes qui réhabilitent un sens allant au-delà de l’utilité et qui gardent l’espoir au cœur d’une souffrance désespérée. Elles sont une rébellion qui bouleverse notre monde transactionnel et en expose les mensonges. Elles proclament qu’être humain, ce n’est pas simplement exister, mais porter en soi l’imago Dei, l’étincelle unique de Dieu qui réside en chacun de nous.

Tout comme Cézanne contemplait la lumière évoluant sur les fruits, nous sommes invités à contempler les fruits de la beauté et de la justice, nourriture essentielle de l’humanité.

« Maintenant que tu es libre, que veux-tu ? ». À cette question, une jeune fille rescapée de la traite des êtres humains en Asie du Sud répondit : « Je veux être à nouveau belle. »

Cette réponse est à la fois déchirante et sainte. Dès son plus jeune âge, cette jeune fille avait enduré d’énormes souffrances. Pourtant, elle ne demandait ni vengeance ni échappatoire. Dans son aspiration à une véritable restauration, elle mettait le doigt sur le cœur même de la justice : une soif de beauté.

Cette aspiration est plus profond que l’ambition. C’est un souvenir de l’Éden, une aspiration au Dieu trinitaire. Celui qui a créé le monde par amour, nous a formés à son image et nous a appelés à participer à l’épanouissement de la création. Un épanouissement vécu dans l’interdépendance. C’est le souvenir aussi d’avoir été appelés tov — « bons et beaux », en hébreu — par Celui qui nous a façonnés (Ge 1.31). C’est le désir de redevenir pleinement humains, lumineux d’amour, tels que nous étions destinés à être.

L’injustice dont cette jeune fille avait été victime découle, comme toutes les injustices, de l’injustice originelle, celle que les humains ont commise contre Dieu en Éden. Nous avons volé dans le jardin de Dieu ce qui ne nous appartenait pas, alors même que l’abondance nous avait déjà été donnée. Notre désir de devenir plus puissants, voire divins, a rompu notre intimité avec Celui qui donne la vie. Nous avons gâché ce que Dieu avait fait « tov ». Par notre péché, nous avons corrompu des relations qui étaient florissantes : avec Dieu, entre nous et avec la création.

Ce malheur fut suivi par une deuxième grande injustice : le meurtre d’Abel par son frère, Caïn. Ce fut la porte ouverte à la violence, la tyrannie et la trahison qui prirent alors racine dans l’histoire. L’humanité sombra dans la corruption. Et le désir de contrôler, de posséder, de détruire endurcit nos cœurs. Dans la fournaise de cette injustice, toute beauté s’est fanée. Et le sang a imprégné le sol.

Nous vivons aujourd’hui dans une ère d’accélération, où le caractère sacré de l’humanité a été enseveli sous les données, les algorithmes et les statistiques. Au lieu d’être chéries, nos âmes sont exploitées à des fins de productivité et de profit. Nous sommes soit utiles, soit invisibles ; évalués, mais pas considérés. Nous développons une mentalité de pénurie qui tend vers des dichotomies réductrices : « l’autre » devient notre ennemi et l’étranger notre bouc émissaire. Dans les ruines brisées de la Chute, nous avons perdu toute capacité d’y voir clairement.

Jésus nous a avertis dans l’Évangile de Jean que « le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire » (10.10). De nos jours, le voleur semble avoir atteint son but. Qui nous sauvera de cette misère ?

Brisé pour la justice divine, c’est Jésus-Christ qui est devenu pour nous le chemin vers la miséricorde et l’intimité avec Dieu, ainsi que la porte vers la nouvelle création. Il a pris sur lui tout le poids de notre péché dans son corps meurtri, versant son sang sacré et absorbant la colère que nous méritions. De ses blessures émane à présent la beauté d’une grâce rédemptrice aux mille et un reflets.

L’antidote à la décadence de l’humanité réside dès lors dans l’union spirituelle avec Jésus, celui en qui beauté et justice se rencontrent. Il s’agit de « marcher selon l’Esprit », en portant le fruit qui se manifeste en « ceux qui lui appartiennent » (Ga 5.16, 24). C’est chercher la guérison dans ses blessures (1 P 2.24), afin que nos cicatrices révèlent, à leur tour, l’œuvre d’art qu’est la grâce de Dieu.

Depuis que nous avons lancé Academy Kintsugi en 2020, cet art japonais est devenu célèbre dans la culture chrétienne populaire. Beaucoup ont été touchés par la symbolique de ces vases en céramique brisés que l’on restaure à l’aide de poudre d’or et d’urushi (laque japonaise).

Cependant, ce qu’un atelier d’un après-midi ou une brève illustration dans un sermon ne peuvent pas rendre totalement, c’est le temps que nécessite cet art. Avant de commencer le travail de réparation, un maître kintsugi contemple d’abord les fragments de l’objet cassé, parfois pendant de nombreuses années, pour tenter de saisir ce qu’il pourrait être s’il était à nouveau entier. Ce n’est qu’après cette période initiale de visualisation que le travail peut commencer, remplaçant les fissures par le paysage d’un monde guéri.

Et si, comme les maîtres du kintsugi, la chose la plus radicale que nous puissions faire aujourd’hui était de ralentir et de contempler les fractures du monde ? Et si la justice n’était pas simplement une question de verdicts, mais bien une œuvre de création, accomplie avec patience, attention et beauté ?

En raison du processus fastidieux que j’utilise (Mako) pour réaliser mes peintures, mon travail a été qualifié d’« art lent ». Je prends des matériaux pulvérisés — coquillages, minéraux et métaux précieux comme le platine et l’or — et je les mélange à la main avec du nikawa, une colle japonaise à base de peau d’animal, avant d’appliquer ces teintes personnalisées en couches lumineuses.

L’attention que je porte à mon art est aussi une prière. Dans mon travail, je sais que créer de la beauté, c’est faire écho au Créateur. Non pas pour présenter un spectacle creux qui n’attire l’attention que momentanément, mais quelque chose qui dure et que l’on peut contempler avec amour. Une telle beauté résonne au-delà du superficiel et du transactionnel. C’est un cadeau organique, qui se répand de manière féconde dans le monde.

Elaine Scarry, dans On Beauty and Being Just, explique comment la beauté nous éveille à nos erreurs de perception. En cela, la beauté engendre la justice, car elle nous apprend à voir correctement. Dire « C’est beau » revient à affirmer que quelque chose mérite notre attention et notre soin. Et dans le même souffle, dire « C’est juste » revient à insister pour que ce qui est beau soit protégé et préservé.

Le psaume 33 nous dit : « Le Seigneur aime la justice et l’équité ; la terre est remplie de son amour infini » (v 5). Dans la pensée biblique, la justice est l’œuvre d’amour de Dieu pour une nouvelle création. Elle n’est pas punitive, mais réparatrice. Un bol fêlé — ou une personne brisée — ne doit pas être jeté, mais réparé. Ensemble, beauté et justice récupèrent les fragments d’une vie et disent : « Tu n’es pas oublié ». Et leur travail n’est achevé que quand l’âme peut dire sans honte ni crainte : « Je suis à nouveau tov. »

Nées d’une imagination sanctifiée, beauté et justice se vivent en marchant avec l’Esprit. Elles sont le terreau dans lequel le fruit de l’Esprit prend racine et grandit, remettant les choses en place à la lumière de la gloire présente de la création et de la gloire qui doit encore être révélée.

Dans nos lieux d’exil et de douleur, la beauté et la justice nous donnent le pouvoir d’imaginer ce qui pourrait pousser au milieu de la désolation et à quoi pourraient ressembler les fragments brisés une fois rassemblés.

J’ai (Haejin) vu s’épanouir en abondance le fruit de l’Esprit dans un endroit des plus improbables : une maison close abandonnée en Inde. Je m’étais liée d’amitié avec un pasteur local et nous avions décidé de marcher par l’Esprit dans ce lieu marqué de génération en génération par la violence et la honte.

Avec le regard imaginatif de la beauté, nous y avons vu, au-delà de la déchéance, un avenir tissé de justice : un lieu sûr, joyeux et synonyme de nouveau départ pour les enfants nés dans ces murs et pour leurs mères. En 2018, cet endroit est devenu le Sahasee Embers Center. Au fil des ans, j’y ai vu de jeunes enfants effrayés s’épanouir et devenir des adolescents pleins de vie. J’y ai vu des mères honteuses se remettre debout. J’y ai vu comment, à l’instar des natures mortes de Cézanne, l’amour de Dieu, à l’œuvre dans chaque individu, résiste à toute réduction.

Lors d’une récente visite au centre, j’ai (Mako) donné un cours d’art aux enfants. J’ai distribué des feuilles de papier dans la salle et j’ai commencé à lire la nouvelle de J. R. R. Tolkien, « Feuille, de Niggle ». Tout en lisant, j’ai esquissé les lignes sinueuses d’un arbre nu sur une grande feuille de dessin. J’ai raconté comment, au cours de sa vie, Niggle n’avait pas réussi à terminer une peinture représentant un arbre, et comment Dieu avait gracieusement intégré la seule feuille qu’il avait dessinée, avec « son charme propre », dans la nouvelle création.

J’ai ensuite demandé à chaque enfant de peindre une feuille unique, dans le style de son choix, et je les ai invités à la coller sur l’arbre que j’avais dessiné. À mesure que les branches nues se remplissaient, les élèves ont vu à quel point l’arbre devenait beau grâce à ce travail choral qui lui donnait vie. Ce collage reflétait la façon dont la beauté et la justice apportaient la guérison du royaume dans la vie de chacun d’entre eux.

Le Sahasee Embers Center n’est qu’un des nombreux endroits où Dieu, le seul véritable Artiste et Défenseur, est à l’œuvre en ce moment même. Où que nous soyons appelés, il nous invite à participer à cette œuvre de résurrection qui consiste à imaginer, à réparer et à créer.

En nous laissant conduire par l’Esprit, ouvrons les yeux sur la manière dont Dieu garnit petit à petit les murs de la galerie de notre vie : ici le collage des enfants d’un ancien lieu de prostitution ; là les lignes dorées d’un vase réparé. Ici le portrait d’une jeune fille redevenue belle ; là les cicatrices du Fils de Dieu par qui Dieu fait toutes choses nouvelles.

Au cœur de l’amour de Dieu réside une beauté éternelle. Au cœur de l’amour de Dieu, la justice se répand dans nos vies. Et en contemplant cet amour, nous découvrons que beauté et justice, loin d’être séparées, s’entretissent, indivisibles, interdépendantes. En harmonie, elles chantent sur la toile de la création.

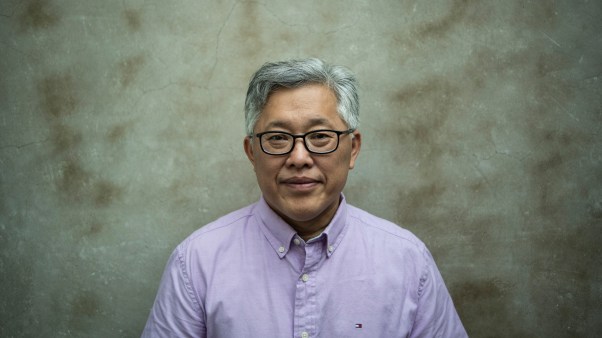

Haejin Shim Fujimura est avocate responsable chez Shim & Associates, bureau spécialisé dans la défense des victimes d’injustices. Elle est également présidente de l’Academy Kintsugi et directrice d’Embers International. Makoto Fujimura est un artiste contemporain de renom et un auteur primé. Les Fujimura ont coécrit Beauty x Justice: Creating a Life of Abundance and Courage, qui sera publié en avril 2026 (Brazos Press).

Traduit par Anne Haumont