Il y a peu, le département d’État américain a ordonné à plusieurs ONG humanitaires actives auprès des réfugiés de « cesser tout travail » lié à des subventions fédérales désormais mises en pause. C’est grâce à celles-ci que les organisations d’accueil aidaient les personnes réfugiées au cours de leurs premiers mois dans le pays. Cette décision fait suite à une soudaine directive du gouvernement américain et plonge dans la précarité de nombreuses personnes, notamment par exemple des réfugiés ayant fui les persécutions des talibans en Afghanistan. Même ceux qui ont aidé les États-Unis dans leur guerre contre Al-Qaïda.

Le problème actuel n’est pas seulement le renversement des mesures en faveur de ces personnes, mais aussi la jubilation des personnalités anti-réfugiés face aux décisions prises et leurs insultes envers ceux et celles qui leur rappellent que Jésus de Nazareth a, en fait, lui aussi été un réfugié.

Mais l’a-t-il réellement été ? Et si oui, en quoi est-ce important ?

La question de savoir si Jésus a été un réfugié est simple et sans ambiguïté. Les Nations unies définissent actuellement un réfugié comme une personne qui « a été forcée de fuir son pays en raison de persécutions, de guerres ou de violences ». Cette définition est conforme à l’usage quotidien du mot en français et à celles données par les meilleurs dictionnaires. Le Robert parle ainsi de quelqu’un « Qui a dû fuir son pays afin d’échapper à un danger (guerre, persécutions, catastrophe naturelle, etc.) »

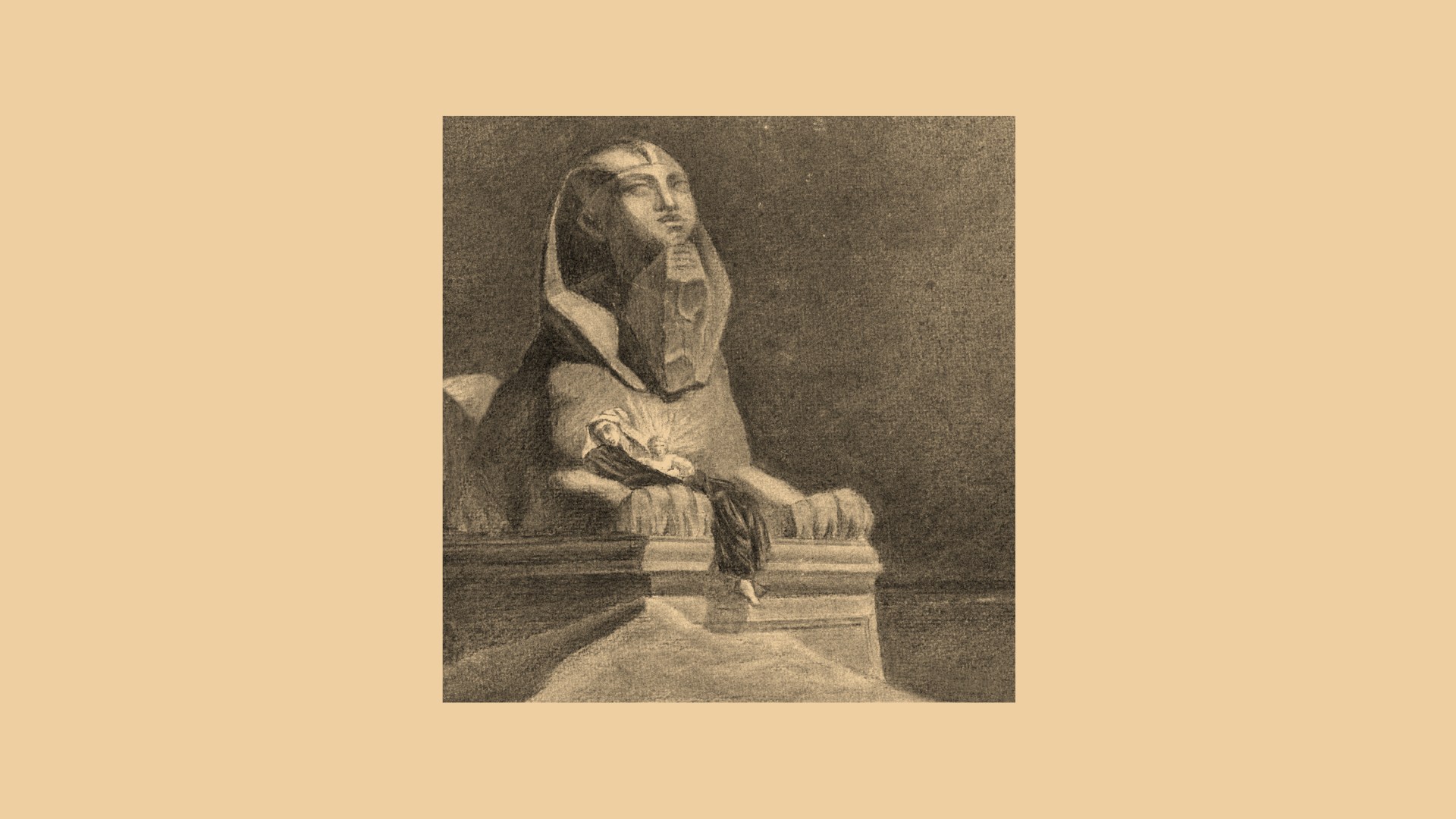

L’Évangile de Matthieu rapporte que le roi Hérode, furieux d’apprendre par des astrologues orientaux que le Messie était né à Bethléem, ordonna que tous les enfants mâles de la région, âgés de moins de deux ans, soient assassinés (Mat 2.16). Un ange avertit alors Joseph en songe et lui dit de fuir en Égypte (v. 13).

La Bible nous apprend que Joseph, Marie et Jésus restèrent en Égypte jusqu’à la mort d’Hérode. Sous le règne de son fils, Archélaüs, la situation était toujours périlleuse en Judée. Au lieu de retourner là, Joseph, averti en songe « se retira dans le district de Galilée » (v. 19-23).

Matthieu va cependant plus loin. Il rapporte, en effet, que cette fuite en Égypte s’inscrivait dans une solidarité prophétique plus large entre Jésus et son peuple, le peuple d’Israël. La fuite, le refuge en Égypte et le retour au pays avaient pour but, comme le dit Matthieu, « que s’accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l’entremise du prophète : D’Égypte j’ai appelé mon fils » (v. 15).

Le prophète en question, c’est Osée, à qui Dieu avait adressé ces mots pour parler de l’Exode du peuple d’Israël vers l’Égypte, sous la guidance de Moïse (Os 11.1). À l’époque, Dieu avait dit à Pharaon, par l’intermédiaire du prophète : « Ainsi parle le Seigneur : Israël est mon fils, mon premier-né. » (Ex 4.22-23)

Jésus, incarnation ultime de l’histoire d’Israël, rejoue et sublime ce récit. Tout comme Dieu a sauvé Israël de la famine lors de son séjour en Égypte, Dieu y a préservé la vie de Jésus, l’Israélite. Tout comme Dieu a indiqué aux Hébreux quand fuir le souverain persécuteur, il l’a fait avec la famille du Messie. Tout comme Dieu a protégé les Israélites dans le désert et à travers les eaux du Jourdain dans la terre promise, Jésus a été envoyé, par la puissance de l’Esprit, du Jourdain vers le désert (Mt 3.13-4.11).

Entre la génération de l’Exode et la naissance de Jésus, on découvre toute une série d’autres réfugiés. L’ancêtre de Jésus, Rahab, prostituée à Jéricho, a fui son propre peuple et s’est réfugiée chez les Israélites après avoir aidé les armées de Josué à s’emparer de la Terre promise (Jos 2). Une autre ancêtre, une veuve nommée Ruth, a quitté son pays d’origine, Moab, pour accompagner sa belle-mère, Naomi, à Bethléem. Pour pouvoir subsister, elle glanait les restes des récoltes (Ruth 1-2).

Ruth pensait que Boaz, un Israélite, la dénigrerait parce qu’elle était étrangère. Au contraire, il la salua d’avoir quitté ses parents et son pays natal pour aller habiter avec un peuple qu’elle ne connaissait pas auparavant (2.11), afin de s’occuper de la mère de son défunt mari. Boaz bénit Ruth au nom du « Seigneur, le Dieu d’Israël, sous les ailes de qui elle était venue chercher un abri » (v. 12).

David, l’aïeul de Jésus, a de son côté fui la persécution meurtrière du roi Saül (1 Sam 19.18), cherchant refuge quelque temps dans le territoire ennemi de Gath (ch. 21), puis dans les collines et les grottes (26.1-3) et dans le pays des Philistins (ch. 27-29).

On pourrait multiplier les exemples à l’infini, car, comme le dit la Bible : « le temps me manquerait pour passer en revue […] ceux qui menèrent une vie errante […], manquant de tout, opprimés, maltraités. » (Hé 11.32,37 et 38)

Cette histoire, c’est celle que Jésus a habitée pleinement et c’est l’histoire dans laquelle il appelle à entrer ceux d’entre nous qui veulent le suivre.

Qu’est-ce que cela nous apprend sur la politique d’asile que devrait adopter un pays ? D’une certaine façon, cela ne nous dit pas grand-chose. Aucune nation ne peut accueillir tous les réfugiés, pas plus qu’une personne ou une église ne peut prendre soin de toutes les veuves et les orphelins. Il est sage et nécessaire qu’un pays prenne des mesures de prudence pour filtrer et contrôler les réfugiés afin de respecter son devoir de maintenir la justice et l’ordre (Rm 13.1-5). Les chrétiens peuvent avoir et ont effectivement des divergences d’opinions sur la bonne manière d’atteindre ces objectifs.

Mais si nous pouvons être en désaccord sur le nombre de réfugiés qu’un pays est en mesure d’accueillir, nous ne pouvons pas nous opposer à ce que dit la Bible sur comment considérer les réfugiés eux-mêmes ou sur nos motivations face aux réponses à leur apporter. Et tout cela, sur le long terme, doit affecter nos politiques.

La Bible ne décrit pas la politique fiscale idéale, mais elle façonne la conscience des collecteurs d’impôts afin qu’ils n’abusent pas de leur pouvoir et n’extorquent personne (Lc 3.3-14). Que se passerait-il dans une société qui honorerait la corruption et où la politique fiscale serait conçue uniquement pour favoriser les « amis » et nuire aux « ennemis » ? Pas besoin d’un dessin pour voir que de telles motivations aboutiraient à des politiques injustes.

Pour un chrétien, travailler pour un service des impôts ne veut pas dire devoir imposer une « politique fiscale biblique » au reste de la nation. Mais un tel chrétien devrait être façonné en âme et conscience par les avertissements à l’encontre de ceux que dénonce l’Écriture parce qu’« [i]ls ne font pas droit à l’orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. » (És 1.23).

À l’heure où une grande partie du monde se laisse aller à une rhétorique anti-réfugiés, souvent affreuse et haineuse, le test clé pour les chrétiens est, comme souvent, de se poser la question : qui sont ces personnes qui nous sont invisibles ?

Ceux et celles qui ne sont pas eux-mêmes réfugiés pourraient être tentés de penser que cette problématique ne les concerne pas. Nous sommes souvent bien plus engagés lorsqu’une question nous touche personnellement.

Dans ce sens, je pense à certains de ceux qui ont initié la lutte contre la commercialisation de certains opioïdes responsables d’une dépendance généralisée dans la population. Nombre de ces militants se sont exprimés parce qu’ils ont vu les dommages causés à l’un de leurs proches. Ce n’est pas que ces personnes auraient été favorables à la dépendance aux opioïdes dans d’autres circonstances, mais cette problématique leur serait peut-être passée par-dessus la tête.

Je connais beaucoup de gens qui militent contre les génocides dans le monde parce que des membres de leur famille sont morts pendant l’Holocauste ou ont fui le régime nazi. Ces personnes sont particulièrement conscientes de ce qui peut arriver lorsque les consciences ne sont pas éveillées à de telles atrocités. Elles savent donc ce qu’implique, par exemple, la construction de camps de concentration pour les Ouïghours en Chine.

La plupart des chrétiens occidentaux ne sont pas des réfugiés. Nous sommes nombreux à ne pas avoir personnellement une famille de réfugiés dans notre entourage. On pourrait donc simplement ignorer leur sort. Mais notre conscience chrétienne ne nous permet pas de tolérer qu’ils soient maltraités. Car, en réalité, nous connaissons tous une famille de réfugiés. Et nous en faisons même partie. Si nous sommes en Christ, son histoire est la nôtre (1 Co 10.1-2).

Les réfugiés sont impopulaires. Ils sont souvent calomniés et désignés comme boucs émissaires. « Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville », peut-on lire dans la lettre aux Hébreux. « Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son humiliation. Car nous n’avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. » (Hé 13.12-14)

Ce Jésus qui est sorti du camp, maudit, injurié et quasi seul, nous appelle à le suivre partout où il va. Y compris à cet endroit-là. Et il nous appelle à prêter attention aux personnes auxquelles lui prête attention. Car il entend les cris de ceux qui sont en danger, même quand personne d’autre ne les perçoit (Jc 5.4).

Nous ne serons pas toujours d’accord sur la manière de concevoir une politique nationale en matière d’accueil des réfugiés. Mais nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été avertis de ce qui nous arrivera si nous endurcissons nos cœurs face à ceux qui sont en danger. L’histoire du Christ devrait nous façonner au point que nous soyons choqués lorsque nous nous entendons dire : « Y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de Nazareth ? » (Jn 1.46)

Oui, Jésus a été un réfugié. Et il est toujours dans leur camp. Nous devrions l’être aussi.

Russell Moore est le rédacteur en chef de Christianity Today et dirige son projet de théologie publique.

Traduit par Anne Haumont