Photographie par Ben Weller pour Christianity Today

Photographie par Ben Weller pour Christianity TodayNous sirotons de délicates tasses de café noir tandis qu’Akasaka regarde l’horloge. Nous devons nous entretenir avec une pasteure sur Zoom à 14 h 30. À 14 h 31, alors que celle-ci ne s’est pas connectée, Akasaka commence à s’agiter.

« Quelque chose ne va pas », marmonne-t-il en saisissant son téléphone portable. « Je ferais mieux d’appeler.

« Cela ne fait qu’une minute », remarqué-je. Il compose quand même le numéro. « Oui, mais vous savez, nous sommes japonais. »

J’ai appris que les Japonais ne détestent pas tant les retards que le manque de considération. Leur civilité avait déjà tellement impressionné le prêtre jésuite espagnol François Xavier, qui dirigea la première mission chrétienne au Japon au 16e siècle, qu’il insista pour que seuls des missionnaires de la plus haute qualité soient envoyés dans le pays. Son successeur, Cosme de Torres, était tout aussi fasciné par la culture japonaise. Dans un rapport adressé à Rome, il dit ceci : « Si je m’efforçais d’écrire toutes les qualités et vertus que l’on trouve chez [les Japonais], je manquerais de papier et d’encre. »

Cinq cents ans plus tard, l’Occident est toujours captivé par tout ce qui vient du Japon. Mais la culture du pays est une pierre d’achoppement lorsqu’il s’agit d’évangélisation, m’a dit un missionnaire : « La culture japonaise est magnifique. Elle approche la perfection. »

Comment montrer à des personnes presque parfaites qu’elles ont désespérément besoin de l’Évangile ?

Dans les milieux missionnaires, le Japon est connu comme un « cimetière missionnaire », un lieu où les plus importants efforts portent peu de fruits. Le pays compte ainsi l’un des plus grands groupes de personnes non atteintes au monde. Pour 125 millions d’habitants, on trouve moins de 10 000 églises, en incluant les églises catholiques et orthodoxes. Les chrétiens représentent moins de 1 % de la population japonaise.

Selon les données de 2016 du Congrès japonais sur l’évangélisation, 81 % des églises protestantes au Japon comptent moins de 50 fidèles. Environ un tiers d’entre elles en ont moins de 15. Près des trois quarts des pasteurs avaient plus de 60 ans à l’époque, ce qui signifie que beaucoup d’entre eux en ont aujourd’hui plus de 70 .

De nombreux pasteurs ne voient pas comment prendre leur retraite tant il y a peu de jeunes formés pour les remplacer. Selon une étude réalisée en 2018 par l’Université chrétienne de Tokyo, 6 % des églises n’ont pas de pasteur. Un nombre analogue de communautés partagent leur pasteur avec une autre.

Ce sont ces statistiques qui m’ont amenée au Japon pour rencontrer Akasaka au Japan Bible Seminary à Hamura, une municipalité semi-rurale située à près de deux heures de train du centre de Tokyo. J’ai passé environ deux semaines à Tokyo et à Sapporo, où j’ai rencontré des responsables chrétiens et des missionnaires d’horizons divers, afin de me faire une idée de l’avenir de l’Église japonaise.

Les chrétiens japonais sont résolument lucides sur leur situation. Akasaka intervient dans plus de 40 églises à travers le pays. Il observe une tendance récurrente : des pasteurs aux cheveux blancs prêchant dans des bâtiments occupés uniquement par une poignée de fidèles aux cheveux blancs. Akasaka, 64 ans, est souvent le plus jeune d’entre eux. « C’est décourageant », dit-il en soupirant. « Il est décourageant pour les aînés de ne pas bénéficier de l’énergie des jeunes. Ils ne savent pas comment attirer les jeunes et ne parviennent même pas à transmettre leur foi à leurs propres enfants et petits-enfants. »

Les récits de disparition d’églises abondent. On m’a parlé d’un groupe mennonite à Hokkaido qui avait implanté dix églises. Aujourd’hui, seules deux d’entre elles fonctionnent encore. Les huit autres restent vides. Les enfants et petits-enfants des fidèles partis depuis longtemps ouvrent occasionnellement les fenêtres pour aérer des locaux qui sentent le renfermé.

Il y a aussi eu ce missionnaire américain qui, dans les années 1960, envisageait d’implanter une centaine d’églises au Japon. L’histoire raconte qu’il en a implanté une quarantaine, dont une douzaine seulement ont encore un bâtiment. Deux de ces bâtiments accueillent encore des cultes. D’autres hébergent simplement des femmes de pasteur restées veuves.

Lorsque Akasaka étudiait aux États-Unis, dans le Michigan à la fin des années 80, on lui demandait parfois quand il pensait qu’un réveil pourrait se produire au Japon. « Lorsque l’économie japonaise atteindra un plafond et s’effondrera, peut-être qu’alors les gens se détourneront de Mammon et se tourneront vers Dieu », répondait-il.

Dans les années 90, l’économie s’est effondrée et ne s’est jamais complètement remise. L’année dernière, le yen japonais a atteint son point le plus bas en 34 ans. « J’attends toujours ce réveil », m’a dit Akasaka.

Il y a eu des quasi-réveils, peut-être, pas tout à fait. Après la Seconde Guerre mondiale, des foules de missionnaires, principalement issus des États-Unis, sont arrivés au Japon avec de la nourriture, des vêtements et des bibles pour combler le « vide spirituel », que craignait le général américain Douglas MacArthur. « Si vous ne le remplissez pas par le christianisme, il sera rempli par le communisme », avertissait MacArthur. Il demanda à ce que 1 000 missionnaires américains se rendent au Japon. En l’espace de cinq ans, plus de 1 500 répondirent à son appel.

Après avoir perdu la guerre, le Japon était spirituellement et physiquement défait. Les gens se débrouillaient avec de maigres rations de pommes de terre, sous le choc de la dévastation causée par deux bombes atomiques et de l’humiliation infligée par là à leur empereur vu jusque-là comme une figure semi-divine. La plupart des missionnaires étaient sincères dans leur désir de guérir les âmes et les corps des Japonais. Avec l’aide de riches donateurs occidentaux, ils construisirent des églises, des écoles et des hôpitaux et firent des milliers de convertis.

« Mais j’hésite à parler de réveil », dit Akasaka. « Les missionnaires sont arrivés avec la puissance et la prospérité — et l’Évangile. » Les églises étaient bondées et une tente d’évangélisation pouvait attirer des centaines de personnes. Les gens avaient faim de quelque chose — mais s’agissait-il de l’Évangile ou du pouvoir et de la richesse incarnés par ces bienfaiteurs blancs dont le pays avait terrassé le leur ? « Lorsque les missionnaires sont partis, les gens se sont désintéressés du christianisme », dit le pasteur.

Puis, à partir de la fin des années 70, un autre mouvement d’implantation d’églises vit le jour, cette fois-ci principalement grâce aux efforts des chrétiens locaux. Ce furent des années exaltantes et pleines d’optimisme, une période de croissance économique rapide au cours de laquelle le Japon dépassa le Royaume-Uni en termes de parité de pouvoir d’achat par habitant. Beaucoup furent appelés au ministère ; la plupart des pasteurs que j’ai rencontrés, y compris Akasaka, ont fait leurs études pendant cette période.

En 2003, lorsque le Japan Bible Seminary engage Akasaka comme l’un de ses rares professeurs à temps plein, il s’attendait à ce que le nombre d’étudiants continue à augmenter. À l’époque, l’école comptait environ 60 élèves inscrits.

En 2010, il était clair pour Akasaka — et pour la trentaine d’institutions de formation évangéliques au Japon — que les inscriptions étaient plutôt en baisse. Cette année-ci, le Japan Bible Seminary n’a accueilli que cinq nouveaux inscrits. Ce n’est pourtant pas rien ! De nombreux séminaires japonais peuvent compter leurs étudiants sur les doigts d’une seule main. Certaines années, il n’y en a pas.

Dans le roman Silence de Shūsaku Endō, un prêtre jésuite portugais se détourne de la foi après des années d’efforts missionnaires au Japon en apparence couronnés de succès. Lorsqu’un autre prêtre l’interroge, il déclare :

Ce pays est un marécage. Avec le temps, vous vous en rendrez compte par vous-même. Ce pays est un marécage plus terrible que vous ne pouvez l’imaginer. Chaque fois que vous plantez un jeune arbre dans ce marais, les racines commencent à pourrir, les feuilles jaunissent et se flétrissent. Et nous avons planté la jeune pousse du christianisme dans ce marécage.

L’œuvre d’Endō est une fiction, mais j’ai pu observer un découragement analogue chez de nombreux chrétiens japonais. Alors que les églises des pays voisins, tels que la Chine, la Corée du Sud et les Philippines, sont en plein essor et se multiplient, les églises japonaises s’étiolent et meurent. N’y a-t-il pas assez de jardiniers ? Ou y a-t-il vraiment un problème avec le sol ? Et si tel le cas, pourquoi certains s’essayent-ils tout de même à y implanter l’Évangile ?

Lam Wai Chan ne pensait clairement pas s’y lancer. Tout ce qu’il avait entendu sur le Japon était effrayant : L’un des terrains les plus difficiles au monde. Charmant pour les touristes, terrible pour les missionnaires.

Lam a grandi dans un foyer bouddhiste chinois à Singapour. Premier chrétien de sa famille, il a travaillé pendant cinq ans comme correspondant pour des médias japonais, puis est entré au séminaire en 2009. Pour une raison ou une autre, le Japon ne cessait de surgir dans son esprit comme un spectre planant autour de lui et le déstabilisant régulièrement. « Je ne pouvais pas m’en débarrasser », m’a dit Lam. « J’ai essayé de l’oublier. J’ai essayé de ne pas y penser, mais il était toujours là. »

Photographie par Ben Weller pour Christianity Today

Photographie par Ben Weller pour Christianity TodayIl ne voulait pas devenir riche. Il ne voulait pas devenir célèbre. « Je voulais juste une vie paisible et facile. » C’est une chose de souffrir pour la mission de Dieu. Mais qui voudrait souffrir pour une mission vouée à l’échec ?

Lors de sa première année de séminaire, un pasteur local d’une église appartenant à « l’Église de Dieu » a demandé à Lam d’envisager de lui succéder. Lam, alors méthodiste convaincu, a poliment refusé, prétextant qu’il se sentait appelé au Japon. Les yeux du pasteur se sont illuminés. « Oh ! Nous avons des églises de Dieu au Japon », a-t-il déclaré. « Je t’en présenterai une. »

Finalement, le pasteur a mis Lam en contact avec Kanemoto Satoru, alors pasteur de l’Église de Dieu de Nerima à Tokyo. À contrecœur, Lam s’est retrouvé à entreprendre une visite de 10 jours au Japon. Il n’a pas été conquis. Les églises japonaises étaient si soudées, si refermées sur elles-mêmes, si… japonaises. Il se sentait étranger, mal à l’aise, comme une tache de tomate sur une robe de mariée. Il avait le sentiment qu’il ne pourrait jamais trouver sa place.

Au cours d’un repas, Kanemoto et un diacre âgé lui ont tendu un papier, lui demandant s’il voudrait revenir en tant que missionnaire.

Lam avait 37 ans à l’époque. Sous le poids du regard de ces deux hommes presque deux fois plus âgés que lui, il signe l’accord.

Il rentre paniqué à Singapour. Qu’a-t-il fait ? Il essaye de faire marche arrière, mais d’autres voies professionnelles se ferment devant lui. De manière inattendue, sa femme Janet reçoit une offre d’emploi d’une banque au Japon. « Pourquoi continues-tu à te battre ? », demande-t-elle alors à son mari. « Il est clair que Dieu veut que tu ailles au Japon. »

En avril 2013, lorsqu’ils arrivent à Tokyo avec leur chien, Lam estime que, si Dieu veut qu’il serve au Japon, il doit se donner à fond.

« Je ne pensais pas que j’allais sauver le monde », se souvient-il. « Mais je pensais que j’étais meilleur qu’eux. Que je serais un réel plus. » Il avait développé un ministère de jeunesse à Singapour et animé de nombreuses études bibliques. Il pensait qu’il pourrait mettre à profit cette expertise et revitaliser une jeunesse assoupie et une Église en perte de vitesse. « Je me suis dit qu’ils étaient peut-être en manque de personnes engagées. Peut-être ne savaient-ils pas comment s’y prendre, ou étaient-ils restés coincés dans des églises japonaises pendant si longtemps qu’ils ne connaissaient pas les dernières tendances en matière de ministère. »

Durant cette première année, il se retrouve un jour assis sur la banquette arrière d’une voiture qui le mène à une conférence. Kanemoto conduisait et discutait avec un autre pasteur sur le siège avant, évoquant tous les problèmes des églises et des séminaires au Japon. Des choses que Lam avait déjà entendues un nombre incalculable de fois. Il n’y a pas de solution, a-t-il pensé. Et cette pensée l’a frappé : « À leur place, j’aurais jeté l’éponge. » Pourtant, ces deux hommes étaient encore en train de se torturer les méninges pour essayer d’avancer, encore en train de servir.

Lam a pris conscience qu’il contemplait là le reste fidèle. « Nous aimons parler des moins de 1 % de chrétiens au Japon comme de quelque chose d’horrible. Mais ce 1 % raconte une histoire de provision divine : quelle que soit la gravité de l’oppression, il reste ce 1 %. »

Lam raconte qu’il a entendu Dieu lui dire : Ils me sont fidèles. Et toi ? Il y a beaucoup à apprendre de l’Église japonaise. Sois humble et apprends, et tu verras que c’est moi qui soutiens et préserve mon Église.

En 2019, Kanemoto prend brusquement sa retraite à l’âge de 71 ans. Moins de 20 membres composent encore l’église. Ils demandent à Lam, alors pasteur adjoint, de prendre la relève en tant que pasteur principal. Lam accepte. Mais à l’intérieur, il tremble. « J’ai eu l’impression de prendre le gouvernail d’un navire en perdition. » Il a pleuré à genoux, suppliant Dieu de le guider. « Que veux-tu que de moi ? Je ne peux rien faire. Zut, quoi, je suis un Singapourien. »

Lam se souvient avoir entendu Dieu lui dire : Rends-moi l’église.

« D’accord », a répondu Lam. « Tu préserves ton église. Tu sauves ton église. » Puis il a lâché prise.

En tant que nouveau pasteur principal, il a intentionnellement évité de faire de grands changements. Le culte est le même que depuis des décennies, avec des hymnes traditionnels et un piano. Sa principale initiative a consisté à mettre l’accent sur la prière lors de la réunion hebdomadaire de l’église après le culte. Là, ils prient pour des besoins et des personnes spécifiques, pour les membres de leur famille, leurs amis et les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le Seigneur.

Ainsi, lorsque leur église a peu à peu doublé de taille, ils savaient qui remercier.

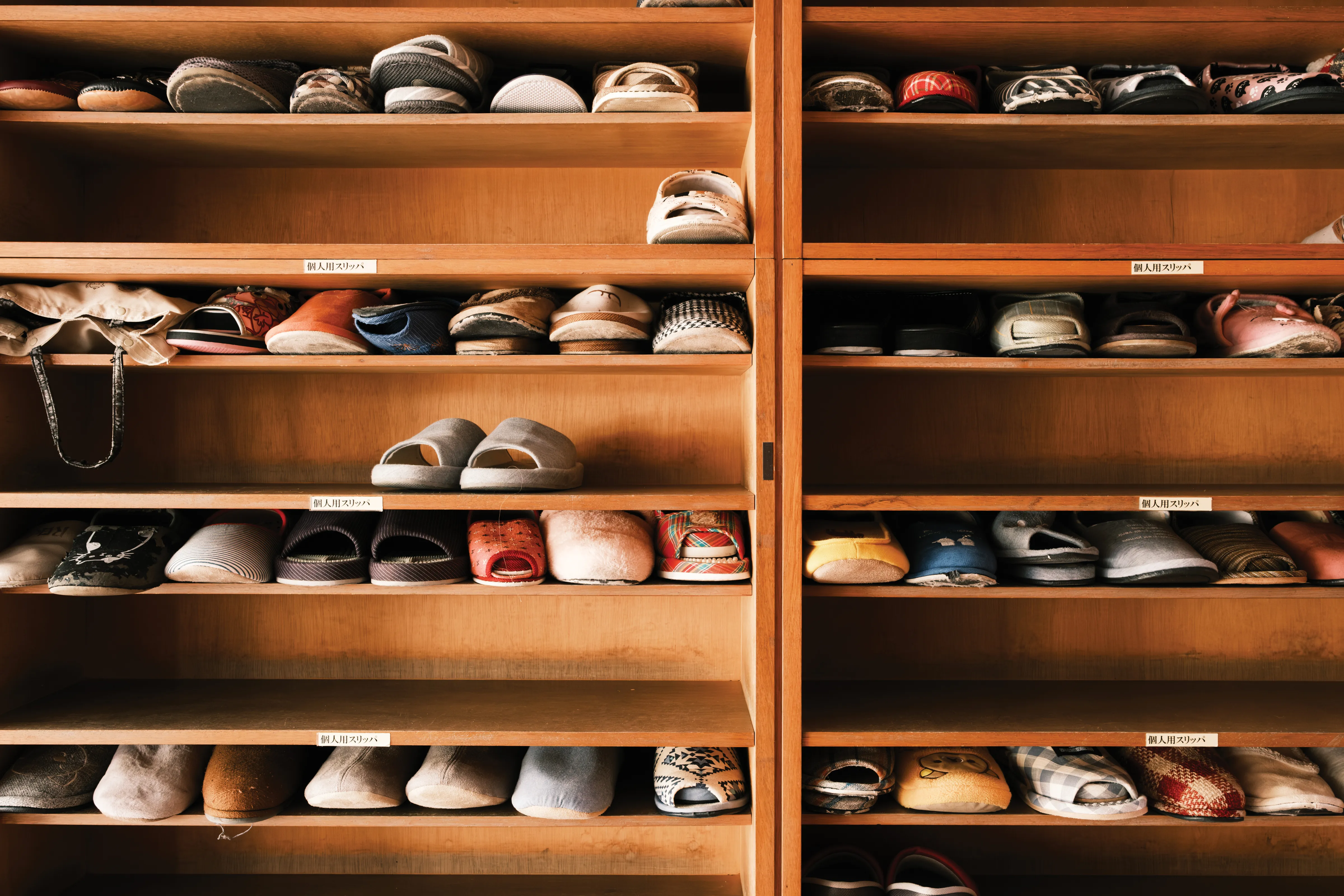

J’ai visité l’Église de Dieu de Nerima l’année où elle a célébré son 99e anniversaire. C’est un bâtiment de trois étages de couleur crème, niché entre d’autres maisons de la banlieue de Tokyo. Le culte de 9 heures, le premier de deux, est destiné aux enfants : les membres de l’église poussent les bancs en bois avec leurs coussins en velours vert émeraude sur le côté pour que ceux-ci — une dizaine, âgés de 2 à 8 ans — puissent se rassembler au milieu du sanctuaire au haut plafond.

Ce dimanche-là, j’ai pu voir les enfants danser, se balancer et taper du pied au son de chants de louange contemporaine. Lam était accroupi sur un cajon, tandis qu’un diacre grattait une guitare et qu’un autre secouait un tambourin. Pour le sermon, sa copasteure Ando Rieko a utilisé des croquis dessinés à la main pour raconter la parabole du semeur, tandis que les enfants étaient assis en tailleur devant elle. Après qu’ils aient récité Matthieu 13.23 de mémoire — à la perfection —, Lam a levé les paumes de ses mains pour mimer des applaudissements. Il rayonnait, l’air fier et ravi.

Il y a cinq ans, l’Église de Dieu de Nerima comptait huit professeurs d’école du dimanche pour une unique petite fille. Aujourd’hui, ils organisent un culte complet pour une douzaine d’enfants.

Lors du culte de 10 h 30, une famille de trois personnes est venue pour la première fois. Ils n’étaient pas croyants, mais leur fille adolescente fréquente une école privée chrétienne que dirige Rieko et elle voulait découvrir l’église. Ce genre de situation est typique de la façon dont la communauté s’est développée. De nouvelles personnes arrivent tout simplement, même si Lam n’organise pas de programmes spéciaux, de publicité ou d’événements d’évangélisation.

Dieu lui a dit qu’il préserverait cette église, raconte le pasteur. « Et il ne m’a jamais fait défaut une seule fois au cours de ces cinq années. »

Lam sait ce que les étrangers disent de l’Église japonaise ; il avait l’habitude de dire la même chose. « J’entends dire : “Oh, il faut leur donner de l’argent, il faut les soutenir, ils sont si fragiles”. Non, ils ne sont pas “si fragiles”. Essayez donc de survivre dans un environnement aussi hostile. »

Selon lui, l’histoire de l’Église japonaise démontre comment Dieu lui-même fait avancer l’Église : « Il y a là un témoignage puissant. »

Photographie par Ben Weller pour Christianity Today

Photographie par Ben Weller pour Christianity TodayLes chrétiens japonais constituent un témoignage puissant, mais à moins de 1 % de la population du pays, ils n’ont guère de marge pour décroître davantage.

Yoshinaga Kouki, pasteur de 44 ans à Sapporo, m’a dit qu’il s’inquiétait pour l’avenir du Japon : « Même moi, en tant que Japonais, je ne sais pas comment partager l’Évangile de la manière la plus efficace et la plus adaptée à la culture, afin d’amener davantage de personnes à connaître Jésus. »

Cette aride réalité amène certains responsables d’église à s’interroger : pourquoi ne pas se tourner vers les non-Japonais ?

Le déclin de la population japonaise, dû au vieillissement et à un taux de natalité des plus bas, est l’une des grandes crises démographiques de ce monde. Mais le nombre de ressortissants étrangers a atteint un niveau record d’environ 3 millions, en hausse de 50 pour cent par rapport à il y a dix ans. Et leurs églises — philippines, vietnamiennes, népalaises, chinoises — sont en plein essor.

Takashi Fukuda, directeur de Wycliffe International pour l’Asie-Pacifique, estime qu’environ 20 % de ces ressortissants étrangers sont chrétiens. Si tel est bien le cas, cela représenterait environ 600 000 croyants qui ne sont pas pris en compte dans le décompte du gouvernement japonais, qui dénombre 1,9 million de chrétiens.

Ancien missionnaire aux Philippines, Fukuda a noué des liens avec plusieurs églises philippines au Japon. Leurs membres ont des conjoints, des voisins et des collègues japonais. Ils ont des enfants et des petits-enfants à moitié japonais qui parlent parfaitement le japonais et pas un mot de tagalog ou d’anglais. Ils sont désireux de s’associer aux églises japonaises.

Fukuda les considère comme une force missionnaire inexploitée. « Il y a un grand besoin de collaboration entre l’Église japonaise et les églises ethniques », estime-t-il. Il fait partie de ceux qui poussent à ce que les chrétiens des minorités ethniques du Japon soient plus visibles parmi les responsables du monde évangélique du pays.

Lors du Congrès japonais sur l’évangélisation de 2023, un rassemblement d’environ 1 000 responsables dénominationnels, pasteurs et missionnaires dans le pays, les participants ont pris part à la toute première « Soirée mondiale » visant à mettre en lumière les églises de migrants en plein essor au Japon. Ce type d’événement fraie déjà son chemin lors de rassemblements analogues en Europe et en Amérique du Nord depuis plusieurs dizaines d’années. Fukuda y voit une « avancée majeure » pour son pays.

D’autres soutiennent cette cause. Lorsque Iwagami Takahito est devenu secrétaire général de l’Association évangélique du Japon, l’une de ses priorités était de faciliter et de renforcer la coopération entre les églises évangéliques par-delà les ethnies et les cultures.

« C’est la clé pour les futures missions au Japon », estime-t-il. « Nous vieillissons. Nous n’avons pas assez de force pour l’évangélisation. Mais ces groupes ethniques sont très actifs, très désireux de témoigner de Jésus-Christ. Si nous travaillons ensemble, je pense qu’ils nous encourageront et nous donneront les moyens d’agir. »

L’idée de se tourner vers les groupes en diaspora pour revitaliser l’Église n’est pas nouvelle. En Europe, les immigrants évangéliques sont devenus les principaux moteurs de la croissance des églises. Mais les chrétiens japonais commencent tout juste à s’intéresser à cette idée.

Boie Alinsod, président du Conseil japonais des églises philippines, a été l’un des principaux orateurs de la « Soirée mondiale » du congrès. Alinsod a immigré de Manille à Tokyo avec sa femme et ses deux filles jumelles de 11 ans afin de créer un ministère pour les immigrés philippins. Ils se sont associés à une église japonaise, Shinjuku Shalom, qui avait contribué à aider Alinsod à lancer sa propre église à Manille deux décennies plus tôt.

Alinsod se souvient de s’être senti accablé par le Japon après s’y être rendu au début des années 90 et avoir été choqué par ce qu’il y a vu. Lors d’un culte dominical, seules quatre personnes s’étaient présentées : le pasteur de l’église, sa femme et leurs deux enfants.

« C’est exactement le contraire de ce qui se passe aux Philippines », témoigne-t-il. « Aux Philippines, il y a une explosion de l’Évangile. » À l’époque, sa propre église se développait rapidement et se préparait à en implanter une autre. Mais au Japon, l’Évangile semblait bloqué. « Je me suis dit que le Seigneur pouvait peut-être nous utiliser, nous les Philippins, pour aider, pour donner quelque chose à l’Église japonaise. »

Alinsod retourne à Manille et appelle son église à prier pour le Japon. Sept ans plus tard, en 1998, Shinjuku Shalom invite Alinsod à participer à la mise en place d’un ministère pour les Philippins au Japon. La communauté philippine a jeûné et prié pendant 40 jours, puis les Alinsod ont déménagé à Tokyo.

Vingt-six ans plus tard, l’église fondée par Alinsod à Tokyo, Shalom Christian Fellowship, s’est multipliée pour atteindre cinq sites d’églises et 24 petits groupes, et d’autres implantations d’églises sont en cours. « Nous touchons les gens », dit le pasteur. « Les gens sont sauvés, ils sont formés et nos disciples deviennent des leaders au service de l’Église. »

Presque tous sont Philippins.

La vision d’Alinsod de s’associer à des églises japonaises pour atteindre les Japonais ne s’est pas réellement concrétisée. Certains pasteurs japonais ont répondu qu’ils étaient déjà trop sollicités pour gérer un nouveau partenariat. Certains ont estimé que ce qui fonctionne pour les Philippins ne fonctionnera pas pour les Japonais.

Mais Alinsod a prié pour une percée. En mars 2014, le Conseil japonais des églises philippines a commencé à réunir chaque année des pasteurs pour prier pour le Japon. Depuis lors, d’autres organisations se sont jointes au projet, notamment l’Association évangélique du Japon.

« Il y a de l’espoir dans le pays », dit Alinsod. « Tant qu’il y aura des gens comme nous qui représenteront Jésus dans la nation, même nos courtes prières auront de l’importance. Peut-être pas maintenant ; peut-être que nous ne pouvons pas le voir. Mais Dieu est fidèle. Nous connaîtrons un jour l’effet de notre contribution pour cette nation. »

À l’instar de Lam, Singapourien finalement lié à une communauté japonaise, d’autres pasteurs atterrissent de manière inattendue dans un ministère interculturel.

Fukui Makoto est un pasteur de 64 ans à Futako-Tamagawa, Tokyo, un quartier autrefois rural qui brille aujourd’hui par ses grands magasins, ses cafés branchés et le siège mondial de la société Rakuten (près de la moitié de ses employés sont originaires de l’Inde). Fukui a fondé l’église chrétienne de Tamagawa et l’a dirigée pendant 33 ans. C’était une communauté japonaise typique jusqu’à ce qu’une famille américaine se présente un dimanche matin de 2022. Puis une famille indienne est arrivée, suivie par des Coréens américains et des Sri Lankais. Aucun d’entre eux ne parlait plus que quelques phrases de japonais.

Fukui a paniqué. Que fallait-il faire ? Il a commencé à prêcher en japonais et dans ce qu’il décrit comme un « anglais approximatif ». Avec l’aide d’un service de traduction, il imprime les notes de ses sermons en anglais et en fournit des copies aux anglophones.

Il ne comprend toujours pas pourquoi ils ont décidé de fréquenter son église alors qu’il existe des églises internationales anglophones à Tokyo. Et il ne sait toujours pas comment unir tous ces fidèles en un seul corps ecclésial. Mais sa vision de l’Église a changé. Pour une raison quelconque, Dieu a jugé bon de recréer une version de la scène multiculturelle d’Apocalypse 7.9 dans son église.

Il n’y a pas de solution facile, dit Masanori Kurasawa, un pasteur de 72 ans à Chiba. « Nous devons porter notre regard en dehors du Japon. Nous devons regarder là où Dieu agit maintenant. » Masanori est le premier pasteur japonais à m’affirmer qu’il est « très optimiste » quant à l’avenir de l’Église au Japon, principalement en raison de la diversité croissante du pays. Lorsqu’il prendra sa retraite, un jeune pasteur coréen lui succédera. À quoi ressemblera l’Église japonaise dans les décennies à venir ? Il me répond dans un sourire rêveur : « Je souhaite vivement le voir, si le Seigneur me le permet. »

Dans Silence, Endō compare le Japon à un marécage. Mais Fukui préfère une autre analogie. Le Japon est comme les cerisiers en fleurs, dit-il. Il n’est pas facile de prévoir avec précision la date de floraison, et les arbres ne fleurissent pas tous au même moment.

Il y a plus de 30 ans, alors qu’il était nouveau pasteur, il priait pour que son église grandisse. « Aujourd’hui, je comprends que les gens grandissent à des rythmes différents », explique-t-il. « Certains fleurissent tôt, d’autres tard. Être pasteur d’une église, c’est comme élever des enfants. Il suffit de continuer à aimer. Dieu m’a donc dit d’aimer et d’attendre. »

Photographie par Ben Weller pour Christianity Today

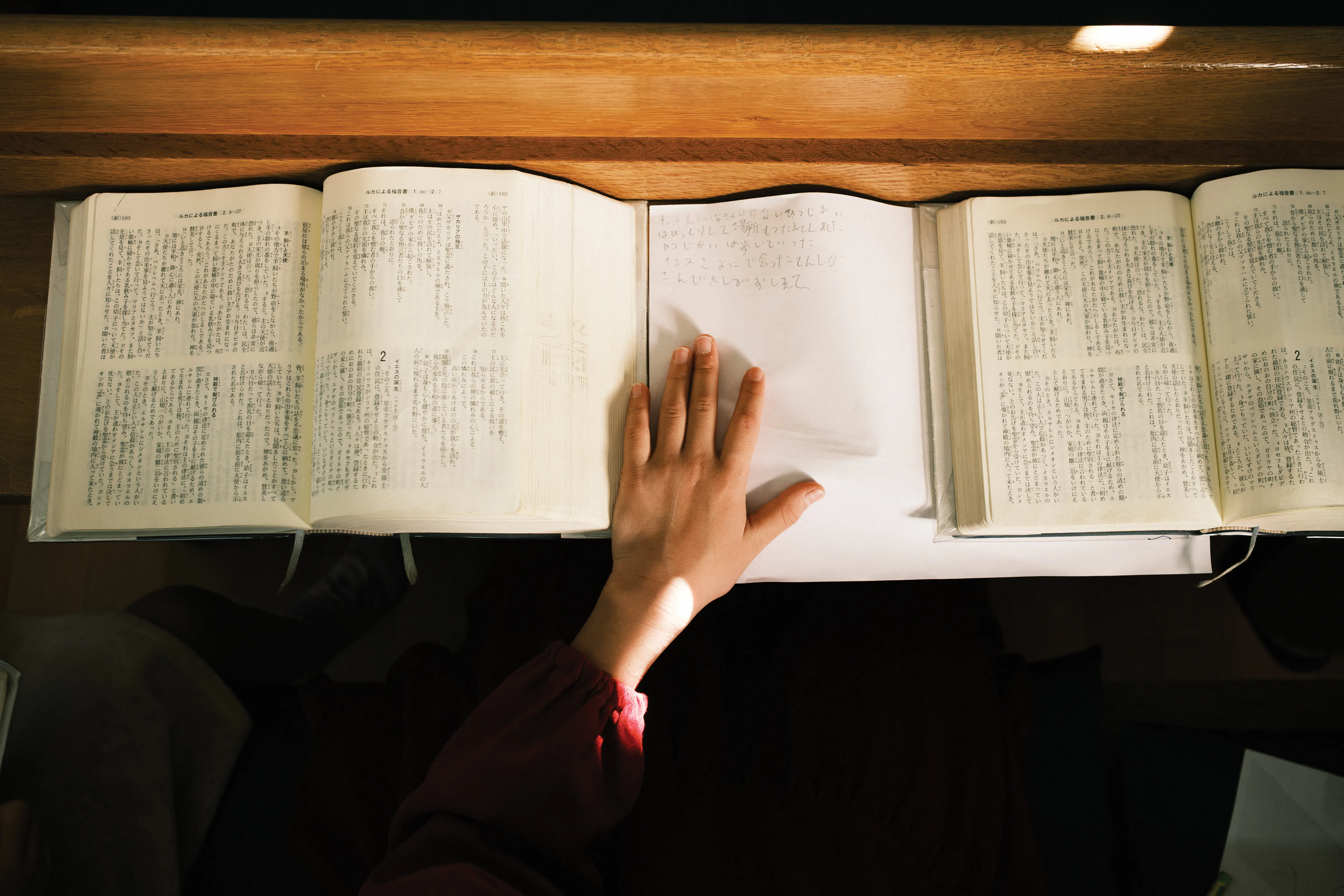

Photographie par Ben Weller pour Christianity TodayDe retour au Japan Bible Seminary, dans le bureau d’Akasaka Izumi, le visage souriant de la pasteure Mizuno Akiko apparaît sur l’écran à 14 h 33. Elle a trois minutes de retard. Elle a eu des problèmes techniques, explique-t-elle en s’excusant abondamment.

Mizuno a encore eu une journée bien remplie. Chaque matin, cette femme de 73 ans se lève à 5 h 30 et lit sa Bible. Elle enregistre une méditation quotidienne en en expliquant un chapitre. Elle fait un peu d’exercice, puis déjeune d’un yaourt, de pain, d’une banane et d’un café. Puis la sonnette de l’église commence à retentir. Les gens viennent pour des réunions, des études bibliques, des conseils ou de l’aide.

Lorsqu’elle se couche vers minuit, ses paupières sont lourdes.

Sa vie n’est pas celle qu’elle avait imaginée il y a près d’un demi-siècle, alors qu’elle était une jeune femme de 26 ans fraîchement sortie du séminaire. Jeune et pleine de zèle, elle est devenue pasteure d’une nouvelle église à Ina, une ville entourée de rizières, de poiriers et de vaches dans la préfecture montagneuse de Nagano.

L’église a débuté avec une dizaine de membres, principalement issus de deux familles. Ils se retrouvaient dans une maison. Lorsque Mizuno est arrivée, un diacre lui a dit : « Nous ne pourrons pas vous fournir grand-chose, mais je vous promets que vous ne mourrez pas de faim. »

C’était en 1977. Dans un premier temps, son travail a semblé porter des fruits. Le jour de l’ouverture de son nouveau ministère pour les enfants, une centaine d’enfants du quartier se sont présentés. Ils ont jeté leurs chaussures en tas et se sont pressés dans sa petite maison où l’église se réunissait, couvrant les fenêtres de buée. Le voisinage — même les non-chrétiens — s’est montré extrêmement accueillant, lui apportant de la nourriture et l’aidant à s’occuper de son père âgé lorsqu’il est tombé gravement malade. Tout le monde dans le quartier connaissait l’église.

La communauté compte alors une quarantaine de membres et devient autonome en cinq ans. La petite maison devient trop petite et l’église déménage dans un nouveau bâtiment (qui a également servi de maison à Mizuno).

Mizuno se fait alors ambitieuse. Nous sommes dans les années 1980. Pionnier américain des stratégies de croissance de l’Église, le télévangéliste Robert Schuller transforme l’imaginaire des évangéliques aux États-Unis. Son approche fait aussi écho chez elle. Le modèle de Schuller, incarné par ses émissions maîtrisées et largement diffusées et sa resplendissante Crystal Cathedral, éblouit la pasteure. Elle réfléchit à des stratégies d’évangélisation pour sa propre église afin d’attirer les foules et de gagner des âmes. « J’étais très énergique », se souvient-elle. « Avec mes idées et mon énergie, je poussais l’église à mettre en place des programmes. »

Le temps a passé et, dix ans plus tard, « mon église était fatiguée physiquement et assoiffée spirituellement », reconnaît Mizuno. « Et je n’avais pas remarqué leur soif. J’avais perdu de vue l’amour de mes membres parce que je me concentrais sur les programmes et la croissance de l’église. » Lorsque Mizuno s’est rendue compte de son erreur, l’église avait diminué de moitié. Nombreux étaient ceux qui s’étaient tournés vers une autre église cherchant plutôt à bien accueillir les nouveaux venus qu’à constamment mobiliser ses membres pour de nouvelles activités. La moitié restante paraissait fanée, spirituellement sèche.

Mizuno a failli abandonner. « J’étais tellement déprimée émotionnellement, spirituellement et mentalement que je n’avais pas la confiance nécessaire pour continuer à servir ou même pour continuer à vivre en tant qu’être humain », se souvient-elle. « J’étais tellement occupée à faire quelque chose que j’ai oublié d’être une personne qui aime Dieu et les gens. » Elle a prié : « Seigneur, aide-moi à être cette personne. »

Mizuno a réduit la voilure et a redémarré. Au lieu de se concentrer sur la croissance, elle s’est attachée à aider chaque personne de l’église à rencontrer Dieu. Elle a lancé un nouveau projet : elle a encouragé tout le monde à lire un chapitre de la Bible avec elle chaque jour. La plupart l’ont fait. Cela a changé leurs conversations, dit-elle. Les gens parlaient de ce qu’ils lisaient. Ensemble, elle et l’église ont lu la Bible en entier dix fois en vingt ans, et ils continuent à le faire. La communauté s’est agrandie pour atteindre aujourd’hui environ 120 membres.

En tant que jeune pasteure, Mizuno avait prié pour épouser un collègue pasteur et construire une église ensemble. Aujourd’hui, elle est toujours célibataire et ne prendra probablement pas sa retraite avant l’âge de 80 ans. Mais elle est satisfaite. Elle n’est peut-être pas riche, dit-elle, mais elle n’est jamais restée affamée, comme promis, et elle est demeurée fidèle à sa vocation. À la fin de sa vie, elle prévoit de dire à Dieu : « J’ai fait quelques erreurs, mais je me suis engagée à t’aimer et à aimer ton peuple. C’est ce que je voulais faire et c’est ce que j’ai pu faire. »

Dans le bureau d’Akasaka, nous saluons Mizuno et quittons la réunion Zoom. Je vois bien qu’Akasaka est ému. Il connaissait et respectait Mizuno depuis des années, mais n’avait jamais entendu parler de ses difficultés.

En tant que directeur d’un séminaire dont le nombre d’inscriptions est en baisse, il est facile pour Akasaka de se sentir découragé. Son conseil d’administration a décidé de ne pas proposer de cours en ligne — une stratégie de croissance courante — parce qu’il veut valoriser les relations personnelles entre les étudiants et les professeurs. Les administrateurs ont également voté contre la mise en place d’une campagne de publicité pour l’école, car ils estiment que le ministère à temps plein doit être une vocation.

Akasaka est d’accord avec les décisions du conseil d’administration, mais il se demande parfois s’il s’agit des bons choix. « Je ne sais pas. Nous nous en remettons à Dieu et attendons de voir ce qu’il va faire. »

Le Japon est-il un marécage ?

« Il est certain que la situation ressemble à cela. Il n’y a pas d’autres mots pour la décrire. »

Il y a des années, alors qu’il était encore pasteur d’une église, Akasaka déplorait l’augmentation du nombre de chapelles destinées à la célébration de mariages au Japon. Les mariages de style chrétien dans des bâtiments d’église, avec chœurs et autels, sont extrêmement populaires parmi les Japonais. Le pasteur était triste de voir que ces fausses églises étaient plus grandes et plus populaires que les vraies.

Un jour, une femme d’une cinquantaine d’années, à la fois sérieuse et enthousiaste, lui a dit que « cela signifie que Dieu prépare le Japon à un réveil. Si un réveil a lieu maintenant, nous aurons besoin de plus de bancs, et je prie pour que Dieu remplisse un jour les bancs de ces fausses églises avec de vrais chrétiens ! »

La foi toute simple de cette femme a convaincu Akasaka. « Sa prière est devenue ma prière. J’ai réalisé que je ne pouvais pas laisser tomber le Japon. »

Photographie par Ben Weller pour Christianity Today

Photographie par Ben Weller pour Christianity TodayAvant de quitter le Japon et de reprendre l’avion pour ma Californie du Sud et ses nombreuses mégaéglises, j’ai pris le thé avec l’un des étudiants du Japan Bible Seminary.

Nakamura Mizuki a 30 ans. Il s’est senti poussé à entrer dans le ministère à plein temps lorsqu’il a lu Jean 21, où Jésus dit à Pierre : « Pais mes brebis. » (v. 17) Il a mis huit ans à entrer au séminaire. Il avait peur. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Il avait peur de la pauvreté. Mais il avait surtout peur de l’échec. Année après année, il avait entendu des pasteurs soupirer : « Cette année, toujours pas de baptême. »

Il a toujours peur. Pourra-t-il réellement servir ainsi ? Mais il se souvient que Moïse s’est posé les mêmes questions lorsque Dieu l’a appelé depuis le buisson ardent. « Je serai avec toi » (Ex 3.12), lui a répondu Dieu.

« Si c’est la volonté de Dieu, je lui fais confiance », dit Nakamura. Sa peur se mêle ainsi à l’enthousiasme. « J’espère partager le cœur de Dieu avec l’église. J’espère partager l’Évangile avec beaucoup, beaucoup de Japonais. ».

C’est une autre raison pour laquelle Akasaka dit qu’il n’a pas laissé tomber son pays. « Dieu a appelé des gens à servir le Japon », des gens comme Mizuki et Mizuno, comme Alinsod et Lam. « Dieu n’a pas encore laissé tomber le Japon. »

Sophia Lee est une écrivaine basée à Los Angeles.