Avertissement : L’article suivant contient des éléments de description de viols et de violence.

Pour rencontrer le Dr Denis Mukwege, nous nous levons avant le soleil pour rouler jusqu’à la périphérie de Bukavu, slalomant entre les bouches d’égout et les nids-de-poule sur le chemin de terre qui mène à une entrée fermée.

Une fois à l’intérieur de l’hôpital de Panzi, en République démocratique du Congo, la première chose que l’on entend, c’est un chœur de femmes dont les chants remplissent l’air matinal. Le culte a commencé.

Des adolescentes aux plus âgées, elles sont alignées le long des allées couvertes entourant une cour bordée de parterres de fleurs bien rangés. Certaines battent le rythme avec des instruments en étain. D’autres tiennent des bébés endormis ou les allaitent. Une patiente, peut-être âgée de 10 ou 12 ans, enroule un pagne à fleurs pour maintenir son nouveau-né dans son dos.

Les femmes chantent en swahili : « Gravissez les montagnes. Appelez Jésus et il agira. »

Mukwege a fondé l’hôpital de Panzi il y a 26 ans, après la destruction de l’hôpital missionnaire dont il était directeur médical par les rebelles qui combattaient l’armée congolaise. Le gynécologue-obstétricien avait pensé ce nouvel hôpital pour aider les mères à accoucher en toute sécurité. Mais sa première patiente était une femme qui avait été violée. De nombreuses autres ont suivi. Le médecin a pris conscience que sa vocation se réorientait.

À notre rencontre au lever du soleil, tandis que les forces rebelles sont à nouveau proches, les femmes chantent la foi et l’espoir. Elles font partie des victimes les plus récentes de ce qui est sans doute le conflit armé le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Les violences se concentrent dans les provinces orientales du Congo, près de la frontière rwandaise. Panzi se trouve à la périphérie de Bukavu, une ville de plus d’un million d’habitants et la capitale provinciale du Sud-Kivu.

Après près d’une heure de musique, un pasteur local prononce une exhortation sur les « ne craignez pas » d’Ésaïe 41, oscillant entre français et swahili. Il conclut : « N’ayez pas peur. Personne d’autre que Dieu n’aura le dernier mot dans votre vie. Marchez avec Dieu. »

Voilà plus de 30 ans que la guerre ravage la population du Sud-Kivu. Des forces extérieures, notamment le Rwanda et l’Ouganda, soutiennent les groupes rebelles dans une bataille rangée qui vise principalement la mainmise sur les minerais bruts du Congo, essentiels à l’industrie technologique mondiale.

La Chine contrôle une grande partie de l’exploitation minière et du commerce. Les États-Unis ont, eux, promis des millions pour un nouveau corridor d’exportation allant de l’Afrique de l’Est à l’océan Atlantique. La production de puces électroniques de pointe dont raffole l’IA repose sur le cobalt. Le Congo en est le premier producteur mondial.

D’autres conflits font davantage la une des journaux, mais cette guerre est étroitement liée au système économique international, ne serait-ce qu’en termes de smartphones. Pourtant, dans les pays développés, nombreux sont ceux qui ne savent pas grand-chose de ce conflit qui a fait plus de 5 millions de morts et a été à l’origine d’atrocités inouïes, et notamment de violences sexuelles généralisées. Aujourd’hui, Mukwege est sur le qui-vive, car la région semble prête à entrer dans une nouvelle spirale d’horreurs.

Lors d’une récente visite à l’hôpital de Panzi, 185 des 450 patientes recevaient un traitement pour des violences sexuelles. Au fil des ans, les médecins et infirmières de Panzi ont soigné plus de 80 000 femmes pour des blessures résultant d’un viol.

« Bonjour maman ! ». Un Mukwege souriant salue une mère avec laquelle il échange quelques mots tandis que d’autres aident celle-ci à se déplacer.

Le médecin a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son travail à l’hôpital de Panzi et pour avoir attiré l’attention du monde entier sur les atrocités commises au Congo. Celui qui a fêté ses 70 ans cette année opère deux jours par semaine et travaille en étroite collaboration avec une équipe de 50 médecins et de plus de 100 infirmières.

Mukwege est né ici, à Bukavu, une ville vallonnée installée sur les rives du lac Kivu, juste au sud de l’équateur. Son père était le premier pasteur protestant congolais de la ville et Mukwege est également pasteur dans son église locale. Troisième d’une famille de neuf enfants, il a failli mourir à la naissance après qu’un voisin a coupé son cordon ombilical avec un couteau sale. Mukwege a consacré sa vie à améliorer les soins médicaux pour les femmes et les enfants du Congo.

Il est habitué à travailler dans l’ombre de la guerre. En 1996, il était directeur médical de l’hôpital Lemera lorsque celui-ci a été attaqué par les rebelles congolais et l’armée rwandaise au début de la première guerre du Congo. Un jour qu’il avait quitté l’hôpital, situé à 80 km au sud de Bukavu, pour aller chercher des fournitures, il a découvert à son retour que les rebelles avaient exécuté trois infirmières et tué 30 patients dans leur lit. Les soldats ont pillé l’hôpital, construit par la mission pentecôtiste suédoise dans les années 1950 et dirigé par des médecins missionnaires qui avaient encadré Mukwege jusqu’à ce qu’il prenne la relève en 1991. La guerre a laissé l’hôpital en ruines.

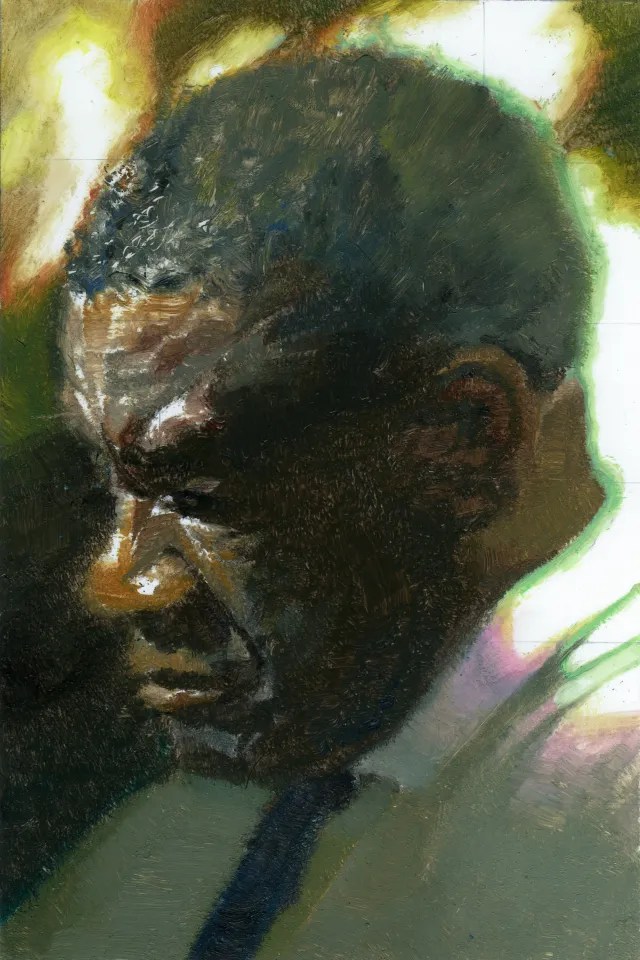

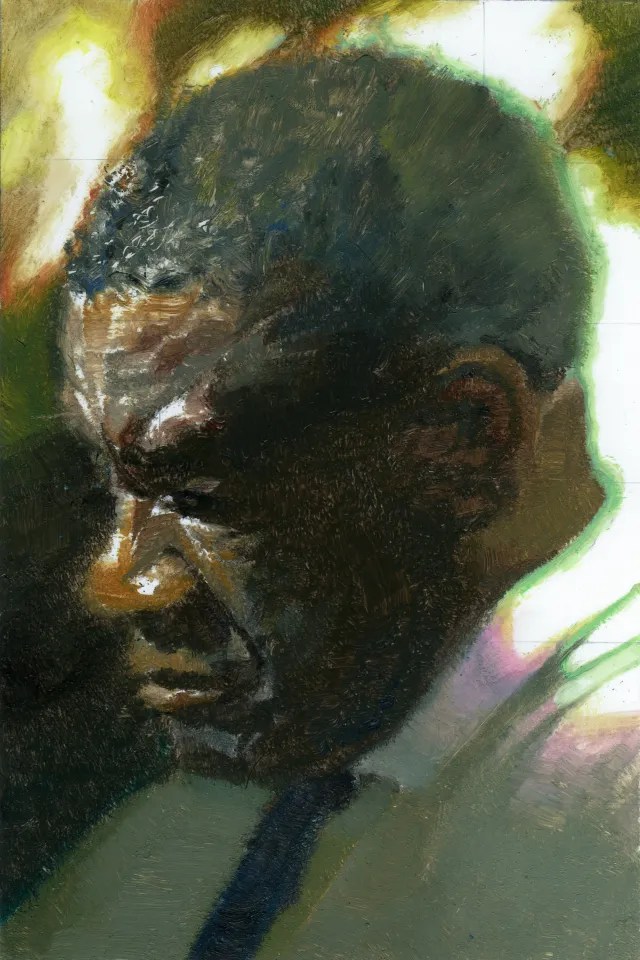

Illustration par James Lee Chiahan

Illustration par James Lee ChiahanLorsqu’il a commencé à planifier la construction d’un nouvel hôpital pour améliorer les soins maternels dans la région, il a obtenu de sa confession pentecôtiste un terrain dans le quartier de Panzi. Quand la première patiente est arrivée en 1999, il ne s’agissait pas d’une mère sur le point d’accoucher, mais d’une femme qui avait été blessée par balle et violée par cinq hommes. Au cours des trois premiers mois d’activité, 45 femmes sont arrivées avec des blessures dues à des viols. « Il n’y avait pas le temps de penser à l’ouverture officielle de l’hôpital, et encore moins de la célébrer », se souvient Mukwege dans son livre La force des femmes paru en 2021.

Mukwege a d’abord confié les opérations chirurgicales à un médecin finlandais plus expérimenté. Puis, forcé par les circonstances, il est progressivement lui-même devenu expert dans la prise en charge des victimes de viol. Il a appris à réparer les vessies, les organes génitaux, les rectums et d’autres organes endommagés non seulement par la pénétration masculine, mais aussi par des pieux en bois, des armes à feu ou d’autres objets. Il a appris à traiter les fistules — des déchirures entre le vagin, la vessie et le rectum qui ne guérissent pas et entraînent des douleurs et des fuites invalidantes, laissant souvent les femmes seules et rejetées. Il a appris à sauver les organes de femmes sur lesquelles on avait tiré dans la région pelvienne. En fonction des divers types de blessures, il est également devenu expert dans l’identification des régions géographiques où les femmes ont été attaquées. Dans une région, les milices leur infligeaient des brûlures, dans une autre, elles leur tiraient dessus, et, dans d’autres, elles utilisaient des baïonnettes pour ce qui semblaient être des viols rituels.

Mukwege souligna l’horreur de ces premières années lors de sa conférence de réception du prix Nobel en 2018. Il décrivit une enfant de 18 mois arrivée à l’hôpital de Panzi en ambulance après avoir été violée. À son arrivée, Mukwege avait trouvé les infirmières en pleurs. Aux dignitaires réunis à Oslo, il déclara : « Nous avons prié en silence : “Mon Dieu, dis-nous que ce que nous voyons n’est pas vrai.” »

Le prix Nobel a apporté au médecin une renommée mondiale, mais ses profondes racines locales en font une figure très appréciée à Bukavu. Son image y est visible sur des bus et des panneaux d’affichage. À l’hôpital, il se distingue par sa blouse et son pantalon blanc et sa haute taille, dépassant d’une tête la plupart des patientes.

Les femmes l’appellent « Papa » et s’arrêtent pour lui faire part de leurs problèmes. Ce jour-là, son emploi du temps comprend des consultations de patients, des interventions chirurgicales et des rencontres avec les ambassadeurs d’Allemagne et de Suède.

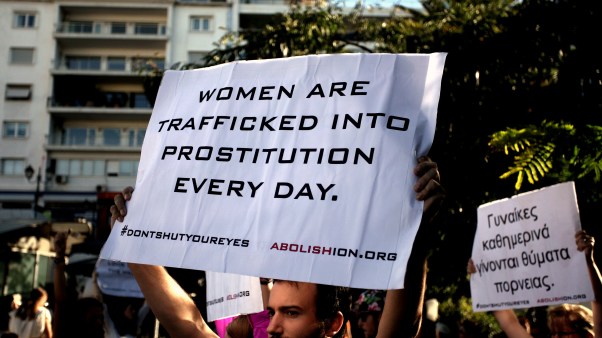

Mukwege et l’hôpital de Panzi continuent d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les violences sexuelles. Ces horreurs prolifèrent lors de conflits prolongés, et pas seulement en Afrique. Le viol et la torture sexuelle ont été des éléments marquants des attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Selon une enquête des Nations unies, les soldats russes de la région de Kherson, en Ukraine, ont également agressé sexuellement des femmes âgées de 19 à 83 ans.

Au cours de la dernière décennie, les observateurs des droits de l’homme ont recensé des dizaines de cas de viols commis par les rebelles du M23, qui contrôlent désormais la majeure partie de l’Est du Congo, ainsi que par des soldats de l’armée congolaise. Un rapport de l’ONU indique que le viol est « une réalité quotidienne dont les femmes congolaises ne trouvent aucun répit ».

Le viol en tant qu’arme de conquête est un mal ancien. On en trouve des cas dans le livre de la Genèse et le livre du Deutéronome l’interdit tout en établissant des dispositions visant à protéger les femmes qui en sont victimes (Dt 22.22–29).

Les rescapées d’un viol en subissent souvent des conséquences pendant des années. Le traumatisme physique est souvent accompagné d’une stigmatisation qui isole les femmes de leur mari, de leur famille et de leur communauté. Il peut rendre l’accouchement impossible ou extrêmement douloureux. Et lorsque les soldats ne sont pas punis, les violences sexuelles se poursuivent librement.

Les rebelles du M23, qui commettent nombre de ces crimes, font partie d’un mouvement tutsi soutenu par le Rwanda. Leur pouvoir s’est étendu depuis le début de l’année en affrontant les forces congolaises et faisant des milliers de morts et plus d’un demi-million de déplacés.

Ils se sont emparés de Bukavu en février. Au cours des semaines suivantes, l’hôpital est resté opérationnel, traitant les blessures et les coups de feu et accompagnant la naissance de 110 bébés, signe que la vie continue.

Travailler sous une menace persistante n’est cependant pas viable à long terme, déclare Mukwege. Et il n’a pas peur d’affirmer une bien inconfortable vérité : les puissantes entités qui pillent les ressources naturelles du pays sont responsables de cette épidémie de viols. À la fin des années 1800, un géomètre belge qualifiait cette région de « scandale géologique » en raison de sa richesse en minéraux précieux, tels que le cobalt, l’or, les diamants et l’étain.

Bukavu se trouve à environ 1500 kilomètres de la capitale, Kinshasa, et de nombreuses zones périphériques sont inaccessibles par la route. Cette situation, associée à une végétation luxuriante, permet au commerce illicite de minerais de prospérer. Les pays voisins et l’appétit mondial sans limite pour la technologie en sont les complices.

Le cobalt et d’autres minéraux du Congo sont essentiels pour alimenter les voitures électriques, les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Lorsqu’ils proviennent directement du Congo, ils sont qualifiés de « minerais de conflit » dont le commerce est sujet à plus de contrôle. Mais la plupart de ces minerais sont exportés via le Rwanda vers la Chine, premier consommateur mondial de cobalt. Des Chinois possèdent directement certaines mines au Congo et les rebelles du M23 contrôlent des zones clés autour des mines.

La Chine — et les entreprises technologiques occidentales qui s’appuient sur des usines chinoises — contourne l’étiquetage des minerais de conflit en utilisant le Rwanda comme point de transit pour des minerais de contrebande en provenance du Congo. Une grande partie de l’or du Rwanda, son premier produit d’exportation enregistré, est également passée en contrebande depuis le Congo.

Les forces rwandaises dirigées par l’actuel président Paul Kagame étaient entrées au Congo après le génocide rwandais de 1994 pour mettre en déroute les génocidaires hutus qui cherchaient à échapper à la justice. Mais le Rwanda est resté pour ce commerce lucratif. Environ 4 000 soldats rwandais soutenaient les rebelles du M23 lors de la dernière offensive.

« Le Congo est, presque littéralement, une mine d’or pour les entreprises rwandaises », écrit Jason Stearns, chercheur et fondateur du Congo Research Group. « Ces profits sont rendus possibles par le M23, qui maintient l’État congolais dans un état de faiblesse tel qu’il ne peut mettre fin à ce pillage. »

La guerre au Congo est devenue un racket, dit Mukwege, « une sorte d’organisation mafieuse à l’échelle internationale. Nos ressources enrichissent les autres, tandis qu’ici, les gens peuvent être tués à tout moment. Ils peuvent mourir de faim. Nous avons des villes sans eau, sans loi et sans sécurité. Ce n’est pas un fruit du hasard, c’est un moyen de mettre les gens dans une situation où ils n’ont pas de choix. »

Mukwege s’est présenté à l’élection présidentielle de 2023, mais il a perdu. Après s’être fait un nom en promouvant ce qu’il appelle les soins holistiques, il veut maintenant promouvoir la justice holistique. Il veut que les violeurs et ceux qui les soutiennent soient traduits en justice. Et il veut croire que le monde y prêtera attention.

Tous ces éléments pèsent sur Mukwege lorsqu’il s’assoit dans son bureau après le culte matinal, à côté d’une Bible et d’un modèle des organes reproducteurs féminins. « Vous pouvez sentir le poids de la responsabilité ici. Il ne disparaît jamais. Si vous gardez le silence, si vous ne parlez pas en leur nom et ne les soutenez pas, vous devenez complice de ce qui se passe. Et les choses ne s’améliorent pas. »

L’année dernière, Mukwege s’est rendu dans la Silicon Valley pour rencontrer des dirigeants d’entreprises technologiques américaines. « Pourquoi préférez-vous obtenir les minéraux dont vous avez besoin auprès de groupes armés qui violent et tuent des gens ? », dit-il leur avoir demandé.

Mukwege ne cherche pas à promouvoir le boycott de la technologie. Selon lui, il s’agit de nettoyer les lignes d’approvisionnement et d’écarter les milices soutenues par l’étranger. Il souhaiterait que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement comprennent le lien entre leur modèle de production et ce que ses patientes endurent.

« Nous pouvons construire des ponts, trouver des opportunités de paix et assainir les minéraux et l’exploitation minière. Aujourd’hui, c’est un business sale », déclare-t-il. « Nous devons trouver de nouveaux moyens de pression sur nos hommes politiques. » Tout en parlant, Mukwege martèle son bureau, frustré de voir tous les jours de près un problème dont l’horreur ne diminue pas, mais dont le reste du monde semble s’accommoder.

En 2018, il partageait le prix Nobel de la paix avec Nadia Murad, la militante yézidie qui a survécu à l’esclavage sexuel aux mains de ses ravisseurs de l’État islamique en Irak. Il pensait que ce prix démontrait une prise de conscience renouvelée du problème de la violence sexuelle. Au lieu de cela, « rien n’a changé, et on a l’impression qu’au niveau international, tout le monde s’en fiche ». Sept ans plus tard, il se demande si l’ordre mondial ne s’est pas simplement encore habitué à placer l’argent au-dessus de l’être humain. Mais Mukwege affirme que les chrétiens ont la responsabilité de se préoccuper de la situation, car « c’est une chose qui détruit les familles, qui détruit les églises ».

« Je sais que Dieu est Dieu, et que Dieu est là même si vous traversez des choses terribles. Mais comment puis-je parler ici de l’Église alors que les femmes peuvent être violées à tout moment et ne sont pas protégées ? »

Les victimes de viol en convalescence à l’hôpital, qui devraient se concentrer sur leur rétablissement, craignent quotidiennement les violences du M23. Lorsque les combats ont atteint Bukavu au début de l’année, l’hôpital a été confronté à de nouvelles violences « dévastatrices », rapportait l’établissement dans un communiqué. Le nombre de cas de violences sexuelles aurait triplé certains jours. Construit pour accueillir 125 lits, l’hôpital est souvent rempli bien au-delà de sa capacité. Un ambitieux projet d’agrandissement du campus pour en faire un centre médical régional et un hôpital universitaire est en cours de construction.

Outre les soins apportés aux victimes de viols, Panzi est un hôpital de référence qui dispose d’un service de chirurgie générale, d’un service d’urgences, de cliniques de traitement du VIH et d’un service de maternité très actif. L’hôpital accompagne la naissance d’environ 3 000 bébés en bonne santé par an et atteint un taux de 99 % de naissances vivantes dans un pays où le taux de mortalité infantile est l’un des plus élevés au monde.

Panzi est souvent le seul espoir des victimes de viol dans la région. « Mukwege est le seul chirurgien, à des milliers de kilomètres à la ronde, à pouvoir offrir un traitement », affirme la Dre Deborah Rhodes, une éminente spécialiste américaine du cancer du sein qui a formé des médecins à Panzi. Trop souvent, dit-elle, « il n’y a nulle part où aller. Les patientes marchent parfois 5, 10, 15 jours pour se rendre à l’hôpital ».

Mukwege a appris que lui et son équipe ne résoudront peut-être pas le problème des viols, mais qu’ils peuvent donner aux rescapées de l’espoir et des raisons de vivre. L’endurance du personnel est cependant mise à rude épreuve par le nombre élevé de jeunes patientes. Au cours des derniers mois, Mukwege et d’autres médecins ont soigné une victime de viol âgée de huit ans et une autre âgée d’à peine six mois. L’enfant a été violée alors que sa mère étendait du linge. La mère a entendu ses cris et a retrouvé sa fille enveloppée dans des couvertures ensanglantées. Les médecins de Panzi ont dû anesthésier le bébé pour l’examiner. La Dre Neema Rukunghu, directrice médicale adjointe de Panzi, était de garde ce jour-là.

Les parents du bébé ont été « profondément traumatisés », explique-t-elle. Panzi leur offre des soins et un accompagnement. Les médecins ont également travaillé avec la police, qui a identifié l’auteur du crime, un soldat qui venait de quitter l’armée congolaise. Dans tous les cas où la chose est possible, Panzi fournit des échantillons d’ADN et d’autres preuves. Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, dit Rukunghu, le suspect a cependant disparu.

Une enfant si jeune peut-elle se rétablir ? « Pour l’instant, oui, elle a bien progressé », affirme la médecin, qui est elle-même mère de jeunes enfants. « Mais elle est très jeune, et avec ce type d’opération… Quand elle sera adolescente, aura-t-elle des règles normales ? Que va-t-on lui dire sur ce qui s’est passé ? Et comment cela va-t-il l’affecter psychologiquement ? Ce sont des choses que nous ne savons pas. Ce que nous savons, c’est que, dans chaque cas, le traumatisme se poursuit. »

Pour limiter la stigmatisation, certaines victimes de viol font leur convalescence aux côtés d’autres patients dans les services généraux de l’hôpital. Néanmoins, l’aile réservée à celles nécessitant des soins spécifiques est généralement pleine, et les femmes doivent parfois dormir à deux par lit. De grandes fenêtres, recouvertes de rideaux translucides tissés de fleurs délicates, inondent de lumière cette longue pièce. La plupart des femmes occupant les 40 lits reçoivent des soins ou dorment. Un tableau blanc près du poste de l’infirmière dresse la liste des patients. Deux ont 14 ans et trois ont 16 ans. L’une des filles a de la fièvre, elle saigne et est anémique. Elle est aussi enceinte.

Cette adolescente fait partie du nombre croissant de rescapées de viols de deuxième génération, explique Rukunghu. La mère de la fillette attend devant l’entrée du service. La médecin se souvient de l’avoir également traitée. Elle lui parle avec douceur.

Environ un tiers des victimes d’agressions sexuelles de Panzi n’ont pas atteint l’âge légal de la majorité — 18 ans au Congo. Ces filles de moins de 18 ans représentent les trois quarts des cas de grossesse due à un viol accompagnés à Panzi. Dans la pièce, une adolescente rescapée d’un viol se lève lentement de son lit pour saluer Rukunghu, ou « Docteur Nene ». Elle sourit, vêtue d’une robe à motifs ornée d’éclatantes fleurs bleues et vertes.

« Elle est arrivée ici avec une très grande blessure, et elle était totalement traumatisée », explique la médecin. Un mois après l’opération, « c’est incroyable de la voir dans une robe, de la voir rire ».

Outre la chirurgie et le traitement des plaies, les patientes reçoivent une prophylaxie post-exposition, des médicaments destinés à prévenir la transmission du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles.

Le campus de l’hôpital jouxte des installations gérées par la Fondation Panzi, qui offre des services de conseil psychosocial, d’aide juridique, de formation professionnelle et artisanale, une école et une garderie, ainsi que des maisons de transition pour les patientes qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Les patientes de longue durée se voient attribuer une maman chérie — une femme bénévole qui leur offre de la compagnie et un contact physique sain, une étape importante vers la guérison d’un traumatisme sexuel. À l’extérieur des bâtiments, ces bénévoles travaillent avec les femmes à des tables de pique-nique sous un patio couvert, tressant des paniers et regardant des films après le repas de midi. Les personnes en convalescence prennent également leurs repas là. Selon Rukunghu, les espaces communs et les activités communautaires sont essentiels au processus de rétablissement.

Lorsque Deborah Rhodes a entendu parler de la prévalence des violences sexuelles au Congo et du travail de Panzi, elle travaillait à la clinique Mayo, une très importante institution hospitalière aux États-Unis. Elle et une équipe composée de trois chirurgiens et d’une infirmière de salle d’opération de son hôpital ont pris des vacances pour se rendre sur place, apportant de nouveaux équipements pour aider les chirurgiens comme Rukunghu. « Je ne dirais pas que mon travail a été changé par mon séjour à Panzi », dit Deborah Rhodes. « Je dirais que ma vie a été changée. Tous ceux qui y sont allés le diraient. »

Rhodes a travaillé aux côtés de Mukwege de l’aube jusqu’à minuit, « et ce qu’ils sont capables d’accomplir avec pratiquement pas d’eau courante, c’est tout simplement extraordinaire », raconte-t-elle. « C’est un test extrême d’innovation, d’adaptation et de dévouement. »

Rhodes dit considérer aujourd’hui que Mukwege est certainement l’un des plus grands chirurgiens au monde. Mais très peu de chirurgiens ont fait le sacrifice qu’il a fait pour fournir des services qui seraient totalement indisponibles sans lui.

Ce qui permet à Mukwege de continuer à vivre, il n’hésite pas à le dire, c’est sa foi et ses patientes. « Je peux vous dire que les femmes du Congo sont très fortes », témoigne-t-il. « Je n’arrive pas à imaginer comment elles peuvent vivre ces choses terribles et se lever tous les matins en se disant : “Je veux persévérer et m’occuper de ma famille. Je veux un avenir pour eux, même si le mien semble désespéré.” »

Pour Mukwege, la journée de travail ne se termine pas, elle évolue. En fin d’après-midi, il enfile un costume d’affaires sombre, une chemise blanche et des chaussures de ville pour assister à un culte dans son église pentecôtiste à l’autre bout de la ville. Il le fait la plupart des jours de la semaine et est présent le dimanche lorsqu’il n’est pas en déplacement, confirment des habitués et des visiteurs comme Rhodes.

Ce mercredi soir, Mukwege s’adresse à une assemblée d’environ 500 personnes. Il lit les Écritures et dirige des prières laissant aussi place au parler en langues. Il restera sur l’estrade pendant les trois heures de culte, se joint aux chants et présente un pasteur belge en visite qui prononce le sermon ce soir-là. Puis le médecin salue quelques amis avant de retourner dans l’enceinte de l’hôpital dans l’obscurité. Il est l’un des quelques médecins de garde pour les urgences de la nuit.

Mukwege et sa femme, Madeleine, ont quitté leur maison à l’autre bout de la ville pour vivre dans l’enceinte fermée de Panzi après que le médecin a échappé à une tentative d’assassinat en 2012. Des hommes armés attendaient son arrivée à l’extérieur de sa maison, tandis que d’autres tenaient deux de ses filles à l’intérieur sous la menace d’une arme. Ils l’ont sorti de la voiture et semblaient prêts à l’abattre lorsque son garde du corps de longue date a surgi de derrière la maison pour les en empêcher. Ils ont tiré sur le garde du corps et l’ont tué. Celui-ci s’est effondré sur Mukwege, qui raconte qu’il s’est ensuite évanoui. Il s’est réveillé couvert de sang, pensant que c’était le sien. Les tireurs, croyant peut-être avoir tué le médecin, avaient libéré ses filles et s’étaient enfuis.

Mukwege s’est également fait d’autres ennemis. Ses dénonciations de dirigeants rwandais et congolais lui ont valu de multiples menaces de mort. Pourtant, chaque fois que ces messages ou ces complots sont rendus publics, ses voisins congolais descendent dans la rue pour le soutenir.

Après toutes ces années de lutte en faveur des victimes de violences sexuelles, le médecin reste très sensible à l’horreur de certaines situations et à son besoin de prière. Même lors d’une simple promenade sur le campus de l’hôpital, il s’arrête pendant la conversation pour regarder les portes, se méfiant de rebelles et de soldats de l’armée qui se rapprochent.

En fin de journée, sa voix se trouble et faiblit au fur et à mesure qu’il parle. « Lorsque les gens appellent ou frappent à notre porte pour dire “Nous avons une urgence” et que vous voyez qu’il s’agit d’un bébé », dit-il, « vous ne savez pas comment il a été possible de la violer, et que tous ses intestins soient sortis. Tout ce que vous pouvez dire, c’est : “Seigneur, aide-moi”. C’est incroyable. Comment cela peut-il arriver ? » L’instant d’après, son visage s’adoucit et ses yeux s’illuminent, car demain est un autre jour. « Lorsque j’arrive le matin et que les femmes me disent “Bonjour, Papa”, elles veulent venir avec leurs problèmes et leurs questions. C’est une bénédiction pour moi. »

Il implore les chrétiens du monde entier de prier et d’agir. Et il se promet de continuer à combattre le mal qui a envahi son pays et rempli son hôpital de patientes. « Perdre espoir ? Alors je m’arrête et je pars. Je ne suis pas prêt à faire ça. Je connais ce pays et ses habitants […] Nous avons des gens qui croient en Dieu, qui croient que les choses peuvent changer. »

Mindy Belz est autrice indépendante et éditrice responsable de l’édition 2024 du Globe issue de Christianity Today.